Para acompañar la lectura del artículo, nuestra lista en Spotify

Del mismo modo que Alex Ross, en su impecable El ruido eterno (2007), establecía los paralelismos necesarios para valorar el influjo de las primeras vanguardias artísticas en el mundo de la música clásica, centrando su análisis en cómo el ruido (real pero, sobre todo, conceptual a través de esa búsqueda enfermiza de la atonalidad) se convirtió en denominador común de determinadas grabaciones señeras realizadas a lo largo del siglo XX, piensa uno que bien se podría realizar un ejercicio similar con respecto al postmodernismo. Si atendemos a las definiciones académicas y asumimos que lo avant-garde fue el canto del cisne del modernismo, deberíamos convenir entonces que el estudio de Ross se quedó, como diría Bob Dylan, llamando a las puertas del cielo. Porque existe un postmodernismo musical, ¿verdad?

Por mucho que algunos pensadores se empeñen, el postmodernismo (no como periodo histórico —si es que eso existe— sino como etiqueta estética) aún no ha muerto si bien su presencia, esto hay que aceptarlo, está empezando a ser más testimonial que otra cosa. O, dicho de otro modo, lo de ir de postmoderno ya no llama la atención a nadie, ya no es de «guays». Más allá de las elucubraciones teóricas (aka pajas mentales) vertidas en los últimos años por los Lyotard-Jameson de turno, lo cierto es que si tuviéramos que señalar la manifestación artística que con mayor fuerza y amor ha abrazado las premisas del postmodernismo esa sería, sin duda, la literatura. Y si me apuran, la norteamericana. No puede ser casual que en los años cincuenta y sesenta surgieran en los Estados Unidos voces como las de John Hawkes, John Barth, William Gaddis, Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut Jr., William Gass, Ishmael Reed, Donald Barthelme, Jerzy Kosinski, Vladimir Nabokov, Robert Coover… todas tan, tan, tan irónicas, fragmentarias, metaficcionales, intertextuales, maximalistas, minimalistas, ¿psicodélicas?… tan, tan, tan ¿poperas?… ¿He oído la palabra «pop» en la sala? No se retiren. Un momento, por favor.

Personalmente, me niego a que se considere música postmoderna lo que hacían, por ejemplo, Karlheinz Stockhausen o John Cage en los años cincuenta, como parece que defiende el eminente musicólogo Jonathan Kramer. Tampoco creo que comparta este etiquetaje el citado Alex Ross que, en El ruido eterno, trata a la música protoelectrónica y al minimalismo como pura vanguardia (y, por tanto, modernismo, aunque sea en su fase estertórea). De todos modos, siempre he pensado que no existe nada más minimalista que (tomo prestada la transcripción a Nik Cohn) el «Awopbopaloobop Alopbamboom» de Little Richard. No creo que se pueda deconstruir más un sentimiento, que se pueda destilar mejor una esencia que como lo hace el «melocotón de Georgia». Como tampoco creo que sea casualidad que el sesudo y premiado análisis de Ross finalice (en términos de enjundia intelectual) en el momento en el que el rock asume el minimalismo y la experimentación electrónica como fuente directa de inspiración, con los Beatles y los Velvet Underground a la cabeza, circa 1967.

En este sentido, estoy bastante de acuerdo con la visión de Henry W. Sullivan que, en su obra The Beatles with Lacan: Rock ’n’ Roll as Requiem for the Modern Age (1995), argumentaba que el postmodernismo llegó a la música precisamente a mediados de los años sesenta, en plena efervescencia pop. Y esto es así porque creo firmemente que las características que definen el postmodernismo literario son aplicables a la música popular; porque creo que se produjo, de hecho, un trasvase de influencias entre ambos géneros; porque creo que todo lo que está impregnado de cultura popular presenta, en el fondo, las mismas señas de identidad; y porque ahora pretendo poner todo esto en pie.

Si damos por bueno que la metaficción (entendida esta, básicamente, como la autoconciencia que tiene una obra de sí misma) y la intertextualidad (la existencia en un texto de referencias a otras obras) son dos de las principales características del postmodernismo literario, no ha de sorprender mucho que consideremos la canción «Glass Onion» (1968) de los Beatles como un ejemplo evidente de postmodernismo musical. En su letra podemos leer frases como «I told you about strawberry fields / You know the place where nothing is real», «I told you about the walrus and me, man / You know we’re as close as can be, man / Well here’s another clue for you all / The walrus was Paul», «Lady Madonna trying to make ends meet, yeah», «I told you about the fool on the hill / I tell you man, he’s living there still» o «Fixing a hole in the ocean», en las que encontramos numerosas referencias a canciones de los Beatles, como «Strawberry Fields Forever» (1967), «Fixing A Hole» (1967), «The Fool On The Hill» (1967), «I Am The Walrus» (1967) o «Lady Madonna» (1968). No es que sea esta la primera autorreferenciación dentro del rock, ni mucho menos. Bo Diddley, por ejemplo, tituló uno de sus primeros single directamente con su nombre: «Bo Diddley» (1955). Más autorreferencial no se puede ser, la verdad. Pero dada la enorme popularidad con la que contaban los Beatles por aquel entonces, entiendo que esta canción sirve perfectamente para ilustrar cómo de conscientes eran los de Liverpool con respecto al potencial referencial de su propio repertorio. «Glass Onion» era, en el fondo, un tema dedicado exclusivamente a sus seguidores más acérrimos ya que establecía con el oyente una conexión distinta según se fuera capaz de identificar las canciones citadas en la letra o no. Un juego metaliterario ideado por John Lennon no exento de ironía (otra característica esencial del postmodernismo literario) pues, por ejemplo, la línea «here’s another clue for you all / The walrus was Paul» fue objeto de gran controversia en su momento. Todo parecía indicar que el «Paul» al que se refería Lennon era, lógicamente, Paul McCartney pero la frase no dejaba de ser conscientemente equívoca en cuanto a su significado: ¿Era McCartney el que se disfrazaba de morsa en la película Magical Mystery Tour (Bernard Knowles, 1967), donde se pudo escuchar «I Am The Walrus» por primera vez? Por otro lado, ¿a qué otras «pistas» se estaba refiriendo Lennon? ¿Tenían alguna relación con el bulo de la muerte de McCartney en 1966 que todavía rondaba las cabezas de los fans más enfermizos del cuarteto británico?

De la autorreferencia a la intertextualidad hay un paso muy pequeño. Un ejercicio similar al que proponían los Beatles en «Glass Onion», solo que ahora con material de terceros, lo podemos encontrar en un tema tan popular como «American Pie» (1971) de Don McLean. Dedicado al «día que murió la música» (ese 3 de febrero de 1959 en el que se estrelló el avión en el que viajaban Buddy Holly, Ritchie Valens y el Big Bopper), «American Pie» está plagado de referencias a otras canciones. Es, de hecho, un cántico a la música popular. Cuando McLean escribe «Them good ole boys were drinking whiskey in Rye / Singin’ this’ll be the day that I die / This’ll be the day that I die», está pagando homenaje al tema del propio Buddy Holly «That’ll Be The Day» (1957). Y en un fragmento como «Helter skelter in a summer swelter / The birds flew off with a fallout shelter / Eight miles high and falling fast» se está haciendo clara referencia al «Helter Skelter» (1968) de los Beatles y al «Eight Miles High» (1966) de los Byrds.

Nótese cómo en los ejemplos señalados, las referencias a otros temas son veladas, esto es, se introducen en el texto sus títulos pero a modo de juego cómplice con el oyente, sin dar nunca a entender que se está hablando de canciones reales. Distinto es, por tanto, que en la letra de una canción se cite expresamente el título de otra, como ocurre en «Thirteen» (1972) de Big Star, cuando se canta aquello de: «Won’t you tell your dad, «Get off my back»? / Tell him what we said about «Paint it, black»». En este caso, la intertextualidad funciona también como principio metaficcional ya que el hecho de referirse al «Paint it, black» (1966) de los Rolling Stones transforma la letra en un cántico generacional. El chico le está diciendo a la chica que se rebele contra su padre, aparentemente controlador, y que le haga ver que es un «carca» por gustarle la música de los años sesenta.

Que una canción, en su letra, se haga eco de la existencia de otras canciones tampoco tiene nada de particular, en eso estamos de acuerdo. De hecho, a medida que las décadas avanzaban y el rock cogía peso dentro del imaginario colectivo, se hacía prácticamente imposible evadirse de la existencia de canciones en la vida cotidiana. La cultura popular se nutría de ella misma y esto ¿no es también en sí un poquito postmoderno? Ahora bien, una cosa es que una canción cite en su letra a otra (intertextualidad pura y dura, como hemos visto con anterioridad) y otra bien distinta es que una canción sea consciente de que es una canción, porque lo anterior sí que implica una cuestión metaficcional en el sentido más postmoderno del término. En «Jugband Blues» (1968) de Pink Floyd, la última composición que dejó Syd Barrett para el grupo, podemos leer: «And I’m grateful that you threw away my old shoes / And brought me here instead dressed in red / And I’m wondering who could be writing this song». En este caso particular podríamos asociar la autoconciencia de la composición a una inconsciencia (permítaseme el juego de palabras) por parte del autor de la misma. Cobra aquí gran protagonismo (me temo) la particular percepción espacio-temporal con la que vivía Barrett por aquel entonces, que ya empezaba a mostrar signos inequívocos de no estar muy «entre nosotros». Pero en todo caso, resulta patente que, al escribir «Jugband Blues», el líder de Pink Floyd tuvo un momento epifánico y se vio desde fuera, a sí mismo, preguntándose quién podría ser el responsable de esa canción que él mismo estaba escribiendo en ese momento. Las cosas de las drogas…

Mucho más centrados se encontraban Leon Russell y Elton John cuando escribieron «A Song For You» (1971) y «Your Song» (1971), respectivamente, que no solo comparten el hecho de ser baladas al piano, y de haber sido grabadas el mismo año, sino que, además, ambos temas son un clarísimo ejemplo de metacanción. Porque ya no es que el título haga referencia a su propia condición de canción, sino que en su letra observamos constantes interjecciones al hecho de ser un texto que acompaña a una determinada melodía y que, a su vez, está dedicado a una persona muy concreta. Ambas canciones son para «ti». Pero no sabemos si ese «ti» eres tú o somos todos o todo lo contrario. Y esta indefinición provoca que cualquier enamorado que quiera dedicar a alguien el bonito mensaje de amor que contiene, por ejemplo, «Your Song» seguramente esté metiendo la pata porque las probabilidades de que Bernie Taupin haya escrito esa letra para tu persona querida me da que son bastante escasas, produciéndose así una extraña conexión entre canción y oyente.

En relación con lo anterior, resulta interesante observar cómo el hecho de saber que una canción está dedicada a alguien en particular puede llegar a influir en su concepción externa. Es esta, sin duda, otra manera de hacer que el texto y la música interactúen con su principal destinatario. Se trata de otra forma de «metamusicar». Por ejemplo, un tema como «Death On Two Legs (Dedicated to…)» (1975) del grupo Queen, y cuya letra es visceral como pocas, es de sobra conocido que está dedicado al que fuera su primer manager, Norman Sheffield, y entonces uno observa, desde la grada y sin salpicarse, cómo chorrean odio esas palabras. En cambio, el fabuloso «You’re So Vain» (1972) de Carly Simon, también de una acidez extrema, nos interpela de una forma muy diferente al mencionado tema de Queen al no saber si esa persona tan superficial que se describe en la letra existió o si, en realidad, se trata de un juego metaliterario y cuando se dice aquello de «you probably think this song is about you» ha de suponerse que se está refiriendo a cualquiera de nosotros, porque sí, amigo, no sabemos en qué oscuro rincón de tu vanidoso corazón puedes llegar a albergar la creencia de que la Simon (acompañada de Mick Jagger) te tiene pillada la matrícula.

Cuestión distinta es cuando la canción no solo es consciente de que lo es sino que además te cuenta cosas más personales de su vida, del tipo por cuál de sus partes íntimas va la letra, etc. Ejemplos de lo anterior los encontramos en temas como «Chain Letter» (1971) de Todd Rundgren, que incluye en su historia fragmentos que revelan si la misma va por el principio («This is how I thought I’d start my song / And it seems a little silly when I think of it»), el medio («Now I’m in the middle and I just don’t know / If I’ll make it any further if the words don’t flow») o el final («This is the ending of my song / It has made me blind and deaf and weak but most of all / It shows you that I’m wrong»). Más flagrante resulta el tema compuesto por Robert Wyatt, y que grabó con el grupo Matching Mole, titulado «Signed Curtain» (1971), que quizás constituya el más claro ejemplo de metacanción pues la letra se utiliza para dar cuerpo a su estructura («This is the first verse / The first verse / The first / First verse // And this is the chorus / Or perhaps is a bridge / Or just another part / Of the song that I am singing»), en un ejercicio un tanto arriesgado (la trémula voz de Wyatt no ayuda mucho a dar empaque al experimento narrativo, la verdad sea dicha) que si no fuera por el escorzo autojustificativo del último párrafo («Never mind / It doesn’t hurt / And only means that I / Lost faith in this song / ‘Cause it won’t help me reach you») bien podría considerarse uno de los casos más desvergonzados de composición musical que se recuerdan (y más viniendo de un artista serio y de culto como es el ex-Soft Machine).

Al hilo de lo anterior, se me viene a la mente otra variante de metacanción: por ejemplo, la que utiliza las melodías de otros como forma de «intertextualidad». Es el caso de «Borrowed Tune» (1975), en cuya letra Neil Young reconoce que «I’m singin’ this borrowed tune / I took from the Rolling Stones / Alone in this empty room / Too wasted to write my own». La melodía que Young toma prestada en esta canción no es otra que la del «Lady Jane» (1966) de los Rolling Stones, a partir de la cual crea una composición absolutamente distinta. No estamos hablando en este caso de que dos canciones compartan ciertas similitudes melódicas (eso se puede llegar a llamar plagio, por otro lado), sino de un reconocimiento expreso de adaptación musical sin llegar a la categoría de versión. La melodía de una sirve de esqueleto para la otra. Es un claro ejemplo de pastiche, si se quiere ver así, técnica muy utilizada también por los literatos postmodernos.

Y ya, rizando el rizo, un ejemplo de metametacanción (sí, han leído bien, doble prefijo) sería «Overnight Sensation (Hit Record)» (1974) de los Raspberries, en la que Eric Carmen narra, desde la perspectiva de un ambicioso compositor de canciones, sus ansias por escribir un éxito que sonara en la radio, y como golpe de efecto sonoro, el estribillo («Wanna hit record, yeah»), en los últimos compases, es cantado como si saliera, precisamente, de un aparato de radio. Pero forma y fondo confluyeron, y este tema de los Raspberries llegó al #18 de las listas del Billboard americano. Y, claro, sonó por la radio. Mucho. Así que una canción que habla de querer ser un éxito, y que hace como si parte de su melodía fuera el éxito en sí que suena por la radio, y que luego esa canción sí que llegue a sonar por la radio y se convierta verdaderamente en un éxito y a través de la radio suena un estribillo que ya de por sí juega con el efecto sonoro de que está sonando por la radio… En fin, que más «meta» imposible, ¿verdad?

Bueno, se hace necesario admitir que el doble salto metaficcional que ofrece un tema como «Overnight Sensation (Hit Record)» es más casual que intencional. Si la canción en cuestión no hubiera sido un éxito nos hubiéramos quedado en la primera capa de la cebolla. Como le ocurre, aunque aquí con gran ironía, al tema «A Good Song» (1971) de Pete Dello en el que se explica, con pelos y señales, cómo se ha de componer una buena canción («If you want to write a good song / Make sure that the tune is very strong / And the words are very clear, the backing very near / Then you will have a good song») y no solo eso, sino todo el proceso posterior de edición («Then you’ll have to make a demo disc / It’ll cost a bit but it’s worth the risk»), promoción («First find out who their agents are») y venta a la empresa discográfica («Next you try the record company / The A&R men are the chaps to see / For they’re always looking round for a brand new sound / Some even have a hit eventually»), para que al final te la rechacen por los motivos más peregrinos («Now you’ve taken it around / And all the record traders turned it down»), quedándote tan solo la autoedición («But don’t put it on the shelf / record the song yourself») y si, tras todo este periplo, no se alcanza el éxito deseado, habrá que reconocer que tu canción a lo mejor no era tan buena como creías («And if it doesn’t make the charts / Then maybe it’s just not a good song»). Lo simpático y metaficcional de este tema reside en el hecho de que, efectivamente, «A Good Song» sí es una buena canción (buenísima, diría) que responde a los parámetros de su propia letra (potente melodía, letra clara, instrumentación directa…) pero que, sin embargo, no tuvo impacto comercial alguno. La gracia de todo está en que la historia que se cuenta en ella contradice a la propia de su autor, Pete Dello, uno de los compositores más excelsos (hoy de culto) que ha dado el pop (a la altura del mismísimo Paul McCartney) y uno de los menos conocidos. Dello escribió siempre canciones preciosas que salvo muy honrosas excepciones jamás vieron, ni de lejos, las listas de éxitos. Es evidente, por tanto, que una buena canción no tiene nada que ver con el número de ventas, por mucho que Dello parezca querer decir lo contrario en su metacanción.

Otras formas de autoconciencia musical las podemos encontrar en aquellas canciones que ya no es que sepan que lo son sino que se utilizan como medio para referenciar su lugar en el mundo. Esto es un poco mcluhaniano, lo reconozco, pero se explica mejor si repasamos algunos de los temas que se incluyen en el álbum Lola Versus Powerman and The Moneygoround, Part One (1970) de los Kinks, que fueron grandes azotadores de la industria discográfica. Por ejemplo, en «The Moneygoround», Ray Davies arremete contra todas las mordidas que un compositor de éxito tiene que soportar sobre sus legítimas regalías por parte de productores, managers y publicistas («Do they all deserve money from a song that they’ve never heard / They don’t know the tune and they don’t know the words / But they don’t give a damn»). O en «Top Of The Pops», que hace referencia al mítico programa del mismo nombre que comenzó a emitir la BBC en 1964 y en el que se hacía repaso semanal de las listas de éxitos junto a actuaciones en directo de los grupos o artistas de moda, donde el cinismo de Davies se vuelca contra el egocentrismo de los músicos («Go tell my mamma and my sister too / To press my trousers and polish my shoes / I might even end up a rock-and-roll god / It might turn into a steady job») y el influjo que la fama crea a su alrededor («And now I’ve got friends that I never knew I had before»). Se utiliza aquí la música popular (la canción como medio) para criticar, precisamente, su impacto en la sociedad, en la propia industria que la produce, en la prensa, en las agencias, en sus destinatarios. Ray Davies critica a todos los que chupan del bote de su música, y lo hace componiendo nuevos éxitos, alimentando de nuevo la maquinaria que tanto odio le genera.

Hay mucho de teatral (y cómico) en la aparentemente incongruente actitud de Ray Davies y encontramos en su «impersonación», en ese desdoblamiento de personalidad, otras formas posibles de interactuación musical en las que la forma y el fondo confluyen. ¿Qué ocurre cuando el artista se crea un personaje y lo hace protagonista de su obra? Es el caso de David Bowie y su Ziggy Stardust. Cuando Bowie lanzó su obra maestra The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) no solo estaba introduciendo una suerte de personaje que protagonizaba algunos de los temas incluidos en ese álbum sino que estaba creándose un alter ego, ese alienígena andrógino y roquero de estética dudosa, que lo acompañaría durante muchos meses en giras y películas varias. Y lo más «postmoderno» de todo: que mientras que Bowie se escondía tras Ziggy, su banda de acompañamiento, The Spiders From Mars, seguía siendo la misma. Y no se trataba tanto, quiero pensar, de insistir en que Ziggy era, en realidad, Bowie (eso ya lo habíamos pillado, gracias) sino de dar a entender al gran público que Ziggy Stardust (el personaje) utilizaba para tocar la misma banda que Bowie, lo que otorgaba al artificio un grado de «carnalidad» diferente.

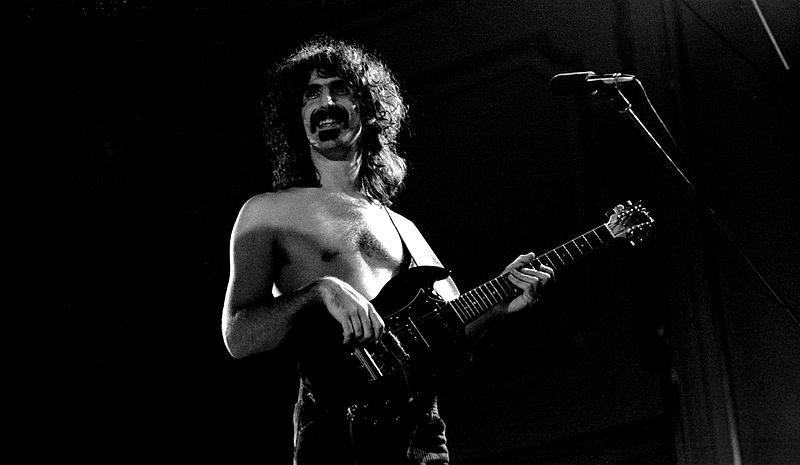

Y es que esto de las bandas reales-ficticias también tiene su enjundia metamusical. Pienso ahora en el disco que Frank Zappa y sus Mothers Of Invention titularon Cruising With Ruben & The Jets (1968) y que era una especie de pastiche de sonidos del rock and roll con el que Zappa quiso homenajear sus orígenes musicales como compositor de doo-wop. Él había escrito el éxito tardío de los Penguins, «Memories of El Monte» (1963), que pasaba, a su vez, por ser una metacanción al hacer repaso de los festivales de música organizados por Art Laboe en El Monte (California), citando en su letra muchos de los temas clásicos que allí sonaron. Lo más rocambolesco (en este caso, «rockambolesco») de todo es que el nombre de la banda que se inventó Zappa para ese álbum terminó convirtiéndose en un grupo de carne y hueso: Ruben And The Jets sacaron dos discos en los setenta, el primero de ellos producido por, cómo no, Frank Zappa.

Hasta aquí, todas las referencias hechas a un posible postmodernismo musical basado en las características propias del literario han pivotado, de un modo u otro, sobre la parte textual que presentan las canciones. Pero no hay que olvidar que la música, no solo como lenguaje independiente sino como manifestación artística, ofrece una dimensión sensorial independiente de la literaria que tiene que ver, exclusivamente, con la conjunción de esas otras «palabras» con las que se construyen las melodías y que atienden al nombre de notas musicales. Probablemente, la otra gran característica del postmodernismo literario, junto a la metaficción y la intertextualidad, sea la fragmentación. En el caso de una canción, la letra es por naturaleza fragmentaria, pues comparte una estructura muy similar a la de la poesía, apoyándose en imágenes o ideas que han de proyectarse al compás de cierta melodía antes que en una determinada «gramática». Quiero entonces pensar que la verdadera fragmentación musical hay que buscarla, no ya en la composición literaria que acompaña a una canción, sino en la forma en la que se ensamblan sus partes melódicas. Así, cualquier ruptura de la estructura clásica de una canción pop (estrofa-estribillo-puente) supondrá una fragmentación en términos musicales y, bajo esta premisa, el «Good Vibrations» (1966) de los Beach Boys, conformada por seis secciones diferentes y bien diferenciadas, sería a nuestros efectos puro postmodernismo musical. Esta «sinfonía de bolsillo», como la calificó el publicista del grupo Derek Taylor, no solo se presenta fragmentaria en su estructura sino que, tras cerca de ocho meses de producción en tres estudios diferentes y la intervención de decenas de músicos de sesión, su propio proceso de grabación puede considerarse igualmente fragmentario.

Lo de componer canciones al modo patchwork (uniendo trocitos de melodías aparentemente dispares) se puso, sin duda, de moda en los años sesenta y setenta. Y no solo canciones, sino álbumes enteros, gracias a la consolidación del LP como formato de consumo que permitía desarrollar mejor estas ideas tan grandilocuentes. Es la época en la que se popularizan los llamados discos conceptuales, en los que todas las canciones podían considerarse piezas de una obra compacta y coherente, como si de capítulos de una novela se tratara. Un claro ejemplo de esto que estamos hablando es el álbum de los Who Sell Out (1967), que ensartaba las composiciones propias con falsos anuncios publicitarios (también creados por el grupo), transformando la experiencia de escuchar el disco en algo así como un serial radiofónico. De todas formas, discos conceptuales hay miles y no es plan de comentarlos en detalle: algunos tomaron como hilo conductor una determinada temática; otros utilizaron el «concepto» para contar historias con alta vocación narrativa, en lo que se vino a denominar operas-rock.

Y si, como hemos visto, la fusión de músicas dispares ayuda a la fragmentación sonora, toda vez que la línea melódica se muestra errática y desigual, con constantes cortes y cambios de acordes, de sonoridades y texturas, ha de entenderse que los vacíos también pueden conseguir el mismo efecto. Es el caso, por ejemplo, del false ending del «Monday, Monday» (1966) de The Mamas And The Papas, que en los tiempos del vinilo tantos quebraderos de cabeza trajo a los pinchadiscos. O el del final de «A Day In The Life» (1967) de los Beatles, un tema, a su vez, compuesto con la técnica del patchwork. ¿No podría considerarse que estas pausas «dramáticas» son el equivalente literario a la inclusión en una novela de una página en blanco? Ya sé, ya sé, me estoy colando. Ya paro. Sorry…

A la vista de los ejemplos musicales seleccionados, que en ningún caso tienen vocación de exhaustividad pues tan solo pretenden ser meros apoyos para una mejor comprensión de los, para mí, evidentes paralelismos existentes entre el postmodernismo literario y el musical, creo que no debe resultar muy forzado asumir que las características de uno son perfectamente permeables en el otro. Pero quedaría por constatar de qué forma ha evolucionado el postmodernismo en ambos estilos. Si, como vimos al principio, la primera generación literaria que bebió del postmodernismo como corriente estética surgió en los Estados Unidos en las décadas de los cincuenta y sesenta, no podemos olvidar que en los ochenta y noventa surgió un fuerte revival en las voces de David Foster Wallace, Chuck Palahniuk, Jonathan Lethem, Michael Chabon, Dave Eggers y la familia McSweeny’s, etc. Existiendo ya un terreno abonado, una ingente obra postmoderna sobre la que sembrar, lo cierto es que más allá de las bondades literarias de cada uno de ellos, la mayoría (por no decir todos) de estos autores se limitaron a seguir con la tradición, actualizando temáticas, sí, pero copiando las formas.

Pero, ¿y en la música popular? ¿Podemos llegar a plantear una recuperación de la tradición postmoderna en los mismos términos que en los ámbitos literarios? Sin lugar a dudas. Pues la irrupción del hip-hop y la música electrónica, precisamente en los ochenta y noventa, vino a poner de manifiesto que, en el fondo, todo estaba ya inventado y que lo que había que hacer era «reciclar» los sonidos, adaptándolos no solo a las nuevas generaciones sino a las nuevas estéticas. Y esto se hizo utilizando técnicas puramente postmodernas. Al fin y al cabo, ¿qué es un sampler, qué es un loop, qué es un break, sino formas de metaficción, de intertextualidad y de fragmentación musical? ¿Y no se trata, acaso, de formas musicales postmodernas basadas en la tradición? Cuando Public Enemy en «Welcome To The Terrordome» (1990) samplea el «Cold Sweat» (1968) de James Brown, la primera y más importante deconstrucción rítmica de la historia de la música popular, ¿no están, en el fondo, utilizando un recurso orgánico para construir su propio artificio narrativo? Cuando el dúo de trip-hop Kruder & Dorfmeister lanza su EP titulado G-Stoned (1993) imitando en la portada la del Bookends (1968) de Simon & Garfunkel, ¿se trata de un gesto irónico, de una simple humorada, o se está estableciendo algún tipo de conexión musical entre los ritmos downtempo de los austriacos y las cálidas voces folk de los neoyorquinos? Cuando los Chemical Brothers recrean en «Setting Sun» (1996) la modernísima batería sincopada que Ringo Starr ejecutó en «Tomorrow Never Knows» (1966) y que ya anticipaba los breaks del futuro, ¿no están reconociendo implícitamente que todo está inventado y que solo queda volver, una y otra vez, al lugar de partida? Cuando Beck samplea al grupo Them (con Van Morrison al frente) versionando el «It’s All Over Now, Baby Blue» (1965) de Bob Dylan en su «Jack-Ass» (1997), ¿no se está intertextualizando la tradición?

En el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), los Beatles tuvieron a bien incluir el rostro de Stockhausen en su ya mítica carátula, en un homenaje más sentido del que pudiera parecer a primera vista. En paralelo, y con un impacto mediático diametralmente opuesto, los Velvet Underground lanzaban su primer LP, titulado The Velvet Underground & Nico (1967), de portada igualmente célebre, en la que aparecía una banana firmada por el gurú del pop-art Andy Warhol. 1967 fue el año en el que la vanguardia se topó de bruces con el rock y solo había dos caminos posibles: seguir con la tradición modernista o postmodernizarse. O lo que es lo mismo: tomárselo en serio o tomar cierta distancia y reírse un poco del asunto.

Si los Beatles (a través, sobre todo, de Paul McCartney) habían estado escuchando con cierto detalle las músicas que surgían de la escuela protolectrónica de Darmstadt, los Velvet Underground (a través, sobre todo, de John Cale) nacían alrededor del Theatre of Eternal Music liderado por LaMonte Young. Pero mientras que los de Liverpool adaptaban a sus gustos pop los efectos electrónicos que encontraban en las grabaciones de Stockhausen y compañía (por pura experimentación sónica), los de Nueva York terminarían imbuidos de toda esa intelectualidad que les rodeaba. No es que puedan dibujarse líneas independientes en esto de la evolución de la música popular, pero mirando atrás resulta evidente que el primer álbum de los Velvet Underground dio lugar a un rock ciertamente intelectualizado que fue abrazado por ciertos músicos (Robert Fripp, Brian Eno, David Bowie, Patti Smith… ya sabéis de quién estoy hablando) cuya concepción musical, a mi juicio, no llegó nunca a apartarse del clásico vanguardismo modernista. Sin embargo, los que tomaron el ejemplo de los Beatles, los que fueron capaces de escuchar a Stockhausen sin mimetizarse con sus estratificaciones electrónicas, los que nunca olvidaron el carácter «popular» de lo que hacían, fueron los que dieron el salto real al postmodernismo musical.

¿Y por qué?

Porque la gran aportación del postmodernismo al siglo XX, al margen de crear una estética más o menos identificable, ha sido la de no tomarse demasiado en serio esto del arte. Le quitó las máscaras, permitió que la baja y la alta cultura convivieran en paz y armonía, sin miradas por encima del hombro. Es lógico, por tanto, entender que fue a mediados de los años sesenta, en ese cruce de caminos que apuntábamos antes, cuando el postmodernismo irrumpe, de forma consciente, en la música popular, rebelándose de nuevo contra el academicismo, huyendo de las escuelas y los museos, reivindicando la calle —donde nació el rock— como universidad de la vida. Y lo mismo ocurrió en la literatura con la primera generación postmoderna. Porque obras como El plantador de tabaco (1960), Pálido fuego (1962), La subasta del lote 49 (1966), Pasos (1968) o El desayuno de los campeones (1973), al margen de su complejidad y del genio con el que fueron escritas, nunca perdieron la conciencia de lo que eran: una cebolla de cristal.

Pingback: Pelando la cebolla de cristal: una aproximación literaria al Po(p)stmodernismo

Obras y álbumes conceptuales había muchos en esa década de los 60s, aunque no creo que hubiese muchas óperas-rock, al menos en un montaje primario.

Aunque no haya sido la primera, «Tommy» es la referencia obvia y esencial en ese apartado.

Los Beatles claro, desparramando arte por cada poro, lo de los Kinks es como para darles de comer aparte.

Muy interesante el planteamiento acerca de Bowie, el antes y despues de este post-modernismo.

…fue a mediados de los años sesenta, …, cuando el postmodernismo irrumpe, de forma consciente, en la música popular, rebelándose de nuevo contra el academicismo, …, reivindicando la calle … como universidad de la vida.

El postmodernismo irrumpe “de forma consciente” en la música popular… ¿Qué o quién genera dicha consciencia?

El artículo es una interesante indagación de las herramientas virtuales que la industria del entretenimiento, (pop = arte+industria), entrega a los creadores (también conocidos como artistas), en un intento de erosionar la solidez del producto amortizado volviéndolo démodé y abriendo el mercado a nuevos artefactos, cuyo envoltorio de “modernidad falsamente corrosiva” seduzca suficientemente al consumidor de cultura, siempre contando con una mediática crítica adepta y un soporte teórico justificativo (en esto último, Alex Ross es un figura).

Muy buen artículo

Le confieso que he estado a punto de dormirme con su artículo, pero he resistido y de esa manera, he descubierto que sabe usted una barbaridad de música y también de otras muchas cosas. He encontrado muy interesantes sus puntos de vista aunque no le perdono que me haya inducido a escuchar a Pete Dello con «eso» llamado «A good song», canción que si no triunfó en su momento fue porque la gente era más lista que ahora y aún quedaba algo de justicia en el mundo (musical). En cuanto a Carly, me confesó Warren (Beatty) que la cancion era un tiro de bala directamente dirigido a él, porque la tía era una guarra y el chico la plantó en una esquina. Se conoce que solo se cambiaba las bragas los domingos. A mí siempre me pareció un exagerado porque yo, a una mujer como ella, la dejaba ir con las mismas hasta que se acartonasen. Total, que el Warren iba de sobrao. Vamos, que va a resultar que la chica acabó por tener razón con la letra de la cancioncilla.

¿»Fran G. Matute»…? ¿No será un alias de Cristian Campos?

He buscado a la tal Carly en imagenes google y si además de percherona -1’80 a ojo- y dentadura a lo mula Francis, andaba oliendo a ácido úrico, no me extraña que un guaperas como Warren la facturara en un baúl directo a las fosas marianas.

Siempre había pensado que la batería que los Chemicals Brothers habían recreado del «Tomorrow never knows» era la que había dado lugar a «Let Forever be».

Desde mis inexpertos oídos musicales se parecen más entre sí que «Setting Sun».

Todo eso está muy bien, ¿pero que pasa con el rock progresivo, el kraut, el post-rock o la IDM?

Pingback: Pobreza, humanos, matrimonios, clásicos literarios, dibujos perversos, postmodernismo y Love Actually. Lo que nos gusto de Internet estos días - Especial Jotdown. - El jardin del pulpo

Pingback: La obra de Thomas Pynchon: un poema sinfónico para banda de surf y orquesta - Jot Down Cultural Magazine