Al inspector de policía John E. Fitzpatrick le gustaba la arquitectura. Le gustaban las fachadas, las puertas y los ventanales. En los días que no estaba de servicio, le gustaba pasear por el loop y quedarse un rato mirando las magníficas obras que estaban cambiando el perfil de la ciudad. Los llamaban rascacielos y tenían diez, doce, hasta dieciséis plantas. Y no usaban piedra ni ladrillo, sino que estaban construidos con esas nuevas estructuras de acero tan ligeras y tan rápidas de montar. A veces pedía acompañar a los colegas del cuerpo de bomberos para hacer las inspecciones pertinentes antes de que les concedieran las licencias de apertura. Entonces paseaba con mal disimulado entusiasmo por sus recibidores y sus lobbies aún vacíos, tocaba los vidrios de las ventanas y los marcos de madera de las puertas, subía los peldaños de las escaleras y presionaba los botones de los elevadores que Elisha Otis estaba montando en cada construcción, sin los cuales la propia existencia del edificio carecería de sentido.

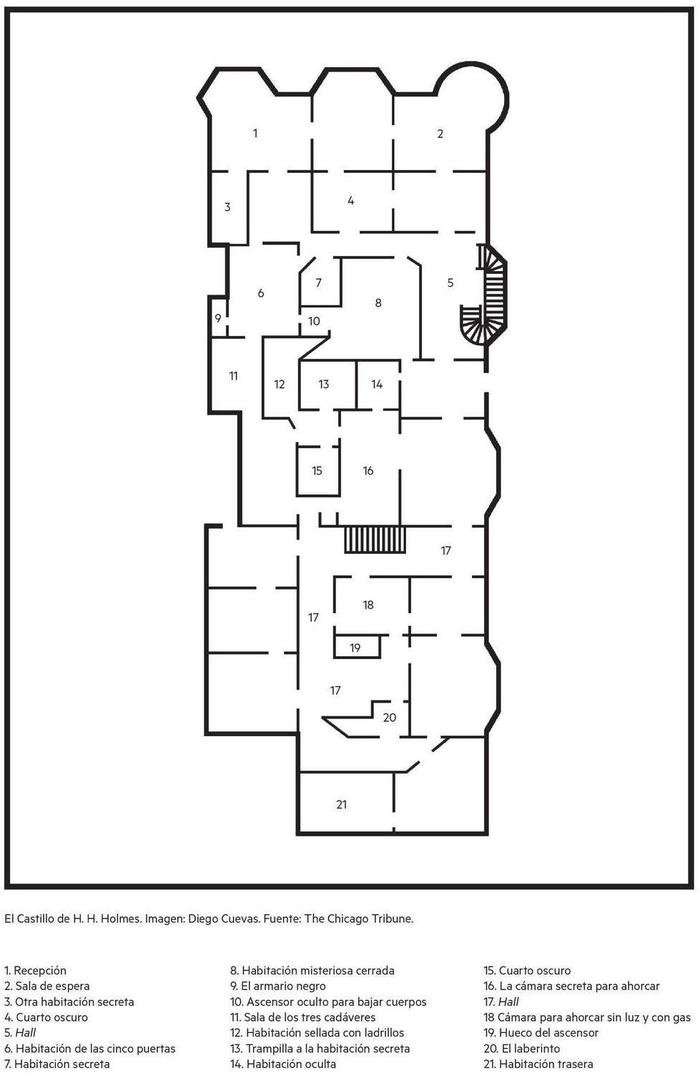

Y luego miraba los planos. Le gustaban mucho los planos. Insistía en ello hasta la saciedad cuando era instructor en el ejército: había que comprender los planos para entender los edificios. Para saber por dónde entrar y por dónde escapar en caso de incendio o de escaramuzas armadas. Los planos hablaban de la gente que viviría en ellos, de los espacios, de las alturas y de las distancias a recorrer. Y tenían nombres. Nombres de las obras y de los arquitectos. Nombres que pronto se harían famosos. El Home Insurance de William Le Baron Jenney, el Tacoma o el Monadnock de Holabird & Roche, el Rand McNally de Burnham & Root.

Los propios Daniel Burnham y John Root habían sido los encargados de diseñar los edificios de la Feria Mundial del año anterior. Fitzpatrick recordaba caminar tranquilamente por el parque Jackson, junto al lago, entre los pabellones de los distintos estados y los distintos países. Entre columnatas y cúpulas neoclásicas recubiertas de estuco, tan brillantes que los lugareños olvidaron el verdadero nombre de la Exposición Colombina Mundial y acabaron llamándola la Ciudad Blanca.

John Fitzpatrick había llegado desde Springfield hacía quince años y se sentía un habitante pleno de la ciudad. Se sentía orgulloso de su ciudad. Orgulloso de su gente, de sus comerciantes, de sus trabajadores, de sus obreros, sus constructores y sus arquitectos. Orgulloso de sus bomberos y, por supuesto, de sus policías. Orgulloso de la Feria Mundial y de los nuevos rascacielos que estaban colocando a Chicago en la cima del mundo.

Era 17 de noviembre de 1894 y al inspector John Fitzpatrick le gustaba sentirse al borde de un cambio. Fue entonces cuando recibió un telegrama desde la policía de Boston. Un detective de la agencia Pinkerton acababa de detener al doctor Henry Howards Holmes.

La muerte

El 7 de mayo de 1896, H. H. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett, fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Moyamensing, Pennsylvania. Tenía treinta y cuatro años y había pasado cinco de los últimos siete dedicándose a matar.

El arresto de Holmes se había producido bajo los cargos de robo de caballos y fraude continuado, acusaciones que el propio Holmes confesó. Sin embargo, había algo más. De hecho, había mucho más. El fraude era cierto, porque Holmes estaba especializado en un tipo de estafa muy concreto: la estafa a las aseguradoras. Y comenzó bien temprano. Desde que estudiaba Medicina en la Universidad de Míchigan y robaba cadáveres para desfigurarlos, pretendiendo que los finados habían muerto en accidentes para así luego reclamar las primas del seguro que él mismo había falsificado y contratado. Era solo el principio. Pronto, la escalada criminal de Mudgett se dispararía como una bala de cañón.

En 1886, junto a su esposa Clara Lovering, se mudó a Chicago en busca de una carrera en el negocio farmacéutico. Allí se cambió el nombre y se convirtió en el doctor H. H. Holmes. Pronto comenzó a trabajar como ayudante en la farmacia de la doctora Elizabeth Holton que, según su propio testimonio, siempre le consideró un hombre esforzado y competente. En 1889 Holmes compró la farmacia a la señora Holton y, con la hipoteca de la misma, adquirió un solar justo enfrente. En la confluencia de la Avenida Wallace y la calle 63 Oeste. A pocas manzanas del parque Jackson y el lago Míchigan.

Se acercaba la Exposición Colombina y el doctor no estaba dispuesto a perder una oportunidad tan franca para hacer dinero. Así que allí, en su flamante nuevo solar, construyó un edificio de tres plantas al que llamaría World’s Fair Hotel, el Hotel de la Feria Mundial, aunque los vecinos se referían a él como el Castillo. También fue entonces cuando conoció a Benjamin Pitezel, constructor y carpintero de pasado turbio, que fue el encargado de dirigir la obra siempre bajo las precisas indicaciones de Holmes.

Mientras tanto, el doctor se había separado de su primera esposa y, aún sin haberse hecho efectivo el divorcio, contrajo matrimonio con Myrta Belknap, con la que se trasladó a su nueva vivienda en la afueras de Chicago, si bien pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad atendiendo a sus aparentemente lícitos negocios. Porque, pese al sobrenombre, el Castillo era un edificio bastante convencional. Con fachada de ladrillo, grandes escaparates y amplios ventanales en forma de bow-window. En la planta baja, Holmes recolocó la farmacia así como varias tiendas de regalos y souvenirs. En las plantas superiores se disponían las habitaciones para los viajeros que, provenientes de todos los rincones del país, habían llegado a Chicago a ver la famosa Feria Mundial.

El edificio permaneció abierto durante todo 1893 y dio acogida tanto a huéspedes como a ciudadanos de Chicago que trabajaron en la farmacia y en las tiendas. Sin embargo, tras el cierre de la Exposición, y con la economía local en un acusado declive, Holmes y Pitezel abandonaron Chicago. Pero no abandonaron sus planes criminales. Con la ayuda del abogado Jeptha Howe, elaboraron un plan para simular la muerte de Pitezel, cobrar el seguro y repartir los diez mil dólares de la póliza entre los tres. Se trasladaron a Filadelfia y pusieron en práctica el engaño. Pero Holmes consideraba que si había algo mejor que simular una muerte era ejecutarla de manera real. Así que mató a Pitezel y le llenó de cloroformo para fingir que se había suicidado.

Eso es lo que declaró el detective Frank Greyer de la agencia Pinkerton cuando fue llamado a testificar en el juicio contra Holmes. Las repetidas reclamaciones de pólizas de seguro y la extraña muerte de Pitezel despedían un hedor insoportable a los ojos de Greyer, así que decidió rastrear los movimientos del doctor por todo el continente. En Texas descubrió que Holmes había participado en una venta fraudulenta de caballos. En Toronto encontró los cadáveres descuartizados y quemados de los tres hijos desaparecidos de Pitezel. Y en Denver conoció a Georgina Yoke, que afirmaba ser la esposa del doctor Holmes y que no tenía conocimiento de que su marido estuviese casado con ninguna otra mujer. De hecho, solo sabía de la existencia de una amante, una tal Julia Smythe que había trabajado en la farmacia de Holmes y de la que, según su esposo: «Nunca más tendría que preocuparse por ella».

Por eso, cuando Greyer detuvo a Holmes en el puerto de Boston, enseguida puso un telegrama dirigido a la policía de Chicago.

La máquina

El inspector de policía John Fitzpatrick no quería recordarlo. Albergaba la esperanza de que, con la ejecución de H. H. Holmes, las pesadillas desaparecerían. También había pensado lo mismo cuando el edificio de la calle 63 ardió hasta los cimientos el año anterior, pero las pesadillas continuaron. Noche tras noche, peleaba entre la realidad y el día en que entró por primera vez al Castillo.

A Fitzpatrick le gustaba la arquitectura. Creía que los edificios daban forma a la ciudad y que las fachadas, las ventanas y los espacios contribuían a la felicidad de la gente. Servían para que las personas viviesen mejor. Por eso no estaba preparado para lo que encontró la mañana del 18 de noviembre de 1894. Nadie podía estarlo. Porque nadie está preparado para los espacios del horror. Para la arquitectura de la muerte.

En calidad de jefe del departamento de detectives de la policía de Chicago, Fitzpatrick llegó a la confluencia de Wallace con la 63 acompañado de otros dos agentes del cuerpo y de Pat Quinlan, guarda del edificio. La construcción tenía cincuenta metros de largo por unos quince de ancho y la planta baja aún conservaba los restos de las tiendas y la farmacia. Estanterías, almacenes, mostradores y algunos objetos que nunca se vendieron. Estatuillas y muñecas polvorientas con la sonrisa congelada.

Pero los escaparates y las ventanas y la fachada de ladrillo no eran más que una truculenta mentira. «El doctor Holmes nunca nos permitía limpiar los pisos superiores. De hecho, teníamos completamente prohibido el paso», dijo Quinlan. Cuando consiguieron derribar la puerta de la escalera y Fitzpatrick puso un pie en la primera planta, se encontró de frente con el monstruo. Un monstruo formado por cien habitaciones oscuras, sin ventanas. Algunas eran tan pequeñas que apenas cabía una persona, algunas tan bajas que una persona ni siquiera podría permanecer de pie. Puertas que abrían a paredes tapiadas, puertas que solo se abrían desde fuera. En medio de una oscuridad coagulada, el inspector de policía caminó por escaleras que no conducían a ninguna parte y por pasillos que se volvían estrechos y estrechos y cada vez más estrechos hasta que difícilmente podía atravesarlos de perfil. Un laberinto de esquinas angulosas sin salida y puertas que conducían a otras puertas que conducían a otras puertas que conducían a trampas en el suelo que se alimentaban de otras trampas en el techo. Y marcas en el papel pintado de las paredes. Marcas de dedos, de uñas y de sangre. Y restos de vestidos y de telas y de piel y de huesos y cadáveres consumidos, disecados y diseccionados.

Y el olor

Solo habían pasado unos meses desde el cierre del Castillo y todo olía a mil años de putrefacción química. A gas y a cloroformo. Algunas cámaras tenían salidas directas desde las canalizaciones de gas y otras estaban forradas de acero, cuidadosamente insonorizadas y recubiertas de tela de asbesto. Allí, las víctimas se asfixiaban lentamente entre bocanadas tóxicas. Sin que nadie escuchase sus gritos. Sin que nadie sospechase nada. Sin que nadie hiciese nada.

En el sótano, bajo conductos que venían directamente desde las plantas superiores, encontraron enormes tinas de ácido y decenas de frascos con veneno y hornos crematorios y hasta un potro de tortura. Y esqueletos completos y esqueletos apenas insinuados. Un laboratorio del asesinato en el que Holmes consumaba sus atrocidades descuartizando los cuerpos y vendiendo los huesos y los órganos a las facultades de Medicina. Los huesos y los órganos de Julia, de Lizzie, de Sarah, de Charles y de tantos otros que era casi imposible de determinar. De trabajadores a los que había obligado a firmar seguros de vida para contratarlos y después matarlos. De acreedores, arrendatarios y huéspedes. De hombres, mujeres y niños.

Mientras veía como uno de los agentes dibujaba un croquis del grotesco engendro, con sus paredes y sus laberintos, Fitzpatrick se preguntaba cómo había podido ocurrir todo. Quién había sido el arquitecto. «Nosotros solo trabajamos dos semanas en el edificio y únicamente respondíamos ante las órdenes del doctor Holmes y el señor Pitezel», afirmó uno de los albañiles al Chicago Examiner. «Creo que los que vinieron detrás de nosotros también estuvieron apenas unos días en la obra». Claro, no había arquitecto. El arquitecto era H. H. Holmes y la construcción pasó por decenas de manos distintas, que nunca tuvieron constancia completa de la forma ni el propósito del edificio. Porque el monstruo había sido meticulosamente planificado durante años con una única voluntad. La muerte.

Los planos pronto aparecieron en las páginas del Tribune y del Inquirer, pero también del New York Times y del Boston American. William Randolph Hearst le llamaba el «Murder Castle» e inundaba sus publicaciones día tras día con datos y detalles de los crímenes y de la aberración que se levantaba en la 63 con Wallace. Quizá quería imitar a los periódicos londinenses que habían disparado sus ventas unos pocos años antes con el caso de Jack el Destripador.

Quizá el propio Holmes quiso imitar al asesino británico cuando, tras recibir la sentencia de muerte por el asesinato de Benjamin Pitezel, confesó hasta doscientos homicidios, algunos de los cuales eran claramente falsos. Pero Jack mató a cinco personas, mientras que la policía pudo confirmar al menos veintisiete víctimas del doctor Holmes. Veintisiete.

«Nací con el diablo dentro de mí», declaró Holmes ya en prisión. «No puedo evitar el hecho de que he sido un asesino, igual que el poeta no puede evitar tener la inspiración para declamar. Nací con el Maligno sentado junto a la cama que me vio llegar al mundo, y ha estado a mi lado desde ese momento».

Pero al inspector de policía John E. Fitzpatrick le daba igual. Nunca supo si el monstruo de la calle 63 había sido construido con manos diabólicas o con el puro e incontrolable impulso criminal, pero sí sabía lo que había visto. Sabía que al doctor Holmes no le interesaba ni la medicina ni la farmacia ni los caballos y ni siquiera el dinero. Sabía que el único proyecto de H. H. Holmes había sido la muerte. Y que su arma ejecutora fue una máquina de tres plantas fabricada con horror y ladrillo.

Pingback: La máquina de muerte de la calle 63 – Jot Down Cultural Magazine | BRASIL S.A

Muy buena currada.

Un detalle macabro: cuando lo ahorcaron, no se le rompió el cuello, sino que estuvo asfixiándose un eterno cuarto de hora.

Más información sobre la historia de Holmes. Muy loco.

https://frightfind.com/h-h-holmes-murder-castle/

Eso te dice dónde estaba el castillo de asesinato en los Estados Unidos.

DiCaprio quiere interpretar a Holmes en una futura película. Aunque el actor que de verdad se parece al de la foto es Tom Hardy.

Pingback: Enlaces Recomendados de la Semana (N°414)

Pingback: Enlaces Recomendados de la Semana (N°414) - NeoTeo

Pingback: "El castillo de la muerte", el edificio más macabro y escalofriante de la historia - La voz del muro