Hay citas antiguas que regresan a la memoria cuando el escenario que interpretamos se tambalea, y reverberan incómodas admoniciones en las que no se halla consuelo: «nadie echa vino nuevo en odres viejos», escribió el evangelista Mateo. Esta hermosa metáfora podría haber sido escrita por un ingeniero de caminos o un cronista del siglo XXI, porque no habla de religión, sino de límites, de materia, de responsabilidad.

Los odres eran piel curtida. Flexibles mientras conservaban humedad, rígidos cuando el tiempo los secaba. El vino nuevo, aún vivo, fermentando, necesitaba espacio para expandirse. Meterlo en un odre viejo no era un pecado: era un error técnico. El resultado estaba cantado. El cuero reventaba. El vino se perdía. Todo se perdía.

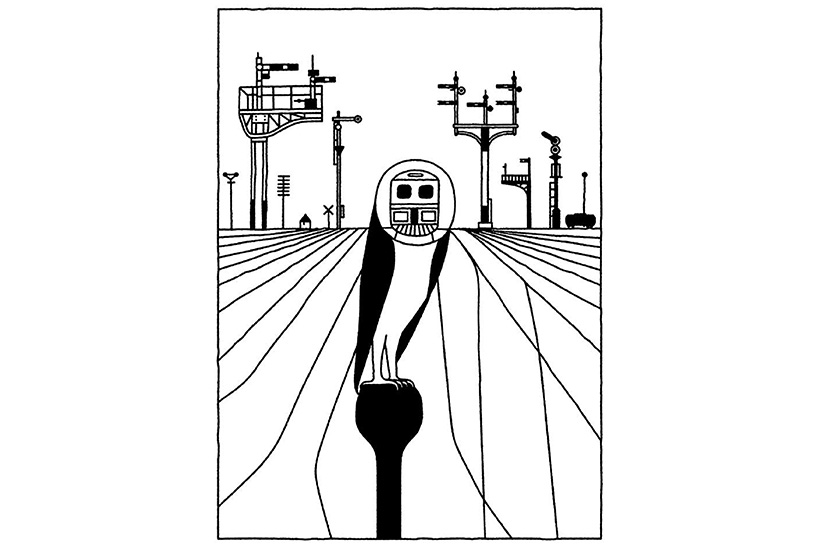

Pensé en esta imagen —antigua, casi familiar— mientras escuchaba, sobrecogida, la noticia del terrible accidente ferroviario de Adamuz. El estruendo fue aterrador: sirenas, titulares urgentes, helicópteros sobrevolando el metal retorcido. Después, como siempre, procesión de pesquisas, comisiones de investigación, búsqueda del fallo al acecho de responsables.

Pero hay tragedias que no admiten solo explicaciones puntuales. Hay tragedias que son un claro síntoma.

España sabe de trenes y sabe de dolor. Desde los descarrilamientos del primer ferrocarril decimonónico hasta Angrois, Valencia o Santiago, el ferrocarril ha sido símbolo de progreso y, al mismo tiempo, brutal recordatorio de nuestra fragilidad. Cada accidente se presenta como excepcional, pero todos responden a una misma tensión histórica: el deseo de ir más rápido frente a la capacidad real de sostener esa velocidad con seguridad.

Paul Virilio, el filósofo de la velocidad, lo advirtió hace décadas: «inventar una tecnología es inventar también su accidente»1. El naufragio nace con el barco; el descarrilamiento, con el tren. La modernidad no elimina el riesgo, lo transforma. Y cuanto más rápido vamos, más devastador es el fallo.

El ferrocarril fue, en el siglo XIX, el gran mito del progreso. No solo transportaba personas y mercancías: comprimía el tiempo, reorganizaba el territorio, alteraba la percepción del mundo. Stefan Zweig recordó en El mundo de ayer cómo el ferrocarril permitió a su generación sentirse europea antes de que Europa fuera un proyecto político: se viajaba sin pasaportes, sin apenas conciencia de frontera, como si el continente fuera una casa común2. Pero incluso entonces, cuando la fe en la técnica era casi espiritual, el avance se hacía con cautela. Las velocidades crecían lentamente. La infraestructura no era un decorado, sino el corazón del sistema.

Hoy hemos alterado el orden. Inaugurar una línea de alta velocidad da réditos inmediatos; mantenerla, modernizarla en silencio, no. La prevención no corta cintas. El cuidado no genera titulares. Y así, poco a poco, normalizamos una lógica peligrosa: exigir a estructuras envejecidas un rendimiento para el que ya no fueron pensadas.

Ivan Illich lo formuló de manera radical en Energía y equidad: cuando una sociedad supera cierto umbral de velocidad, deja de ganar tiempo y empieza a perder humanidad3. La técnica, en lugar de servir al hombre, lo obliga a adaptarse a ella. No viajamos para vivir mejor; vivimos para viajar más rápido.

No se habla solo de trenes, sino de una forma de estar en el mundo.

Vivimos obsesionados con ganar tiempo al tiempo. Queremos llegar antes, responder antes, producir antes. La lentitud se ha convertido en alguien sospechoso; la pausa, en una extravagancia. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Incluso el error solo se tolera si puede corregirse rápido, como si la vida fuera un documento editable. Pero la vida no tiene botón de deshacer.

Walter Benjamin escribió que el progreso es una tormenta que empuja al ángel de la historia hacia el futuro mientras los escombros se amontonan a sus pies4. Miramos hacia delante, cegados por la velocidad, mientras detrás quedan las grietas, el desgaste, los avisos ignorados. Cuando finalmente ocurre la catástrofe, la llamamos «imprevista».

Adamuz no es solo una tragedia técnica. Es una metáfora brutal de nuestro tiempo. Vino nuevo —velocidad, ambición, tecnología— vertido una y otra vez en odres fatigados —infraestructuras cansadas, sistemas parcheados, decisiones tomadas más por propaganda que por prudencia—. No hay maldad en ello. Hay desajuste. Hay soberbia. Hay prisa.

Nos gusta pensar que el progreso es irreversible, que todo avance es positivo por definición. Pero la historia desmiente esa fe ingenua. El progreso sin cuidado no es progreso: es acumulación de riesgo. No basta con querer ir más rápido; hay que preguntarse si el camino puede sostenernos sin romperse. Y, sobre todo, si de verdad necesitamos ir tan deprisa.

¿Para qué queremos ganar dos horas al día? ¿Para quién? ¿Para vivir mejor o para producir más? ¿Para encontrarnos o para huir? Corremos tanto que a veces no sabemos ni de qué escapamos. Y en esa carrera, cuando aparecen las grietas, preferimos no mirarlas. O mirarlas de reojo. Ese es el verdadero error.

«Nadie echa vino nuevo en odres viejos». Este viejo pasaje bíblico no incita a rechazar el vino nuevo. No es un alegato contra la innovación. Es una llamada al cuidado. A la responsabilidad. A la escucha de los límites. Porque los límites no son enemigos del progreso; son su condición.

Quizá la verdadera primicia no consista en anunciar trenes más rápidos, sino en garantizar caminos seguros. Quizá el verdadero avance sea detenerse a revisar, mantener, cuidar. Aceptar que no todo progreso es velocidad y que, a veces, el gesto más moderno es elegir el ritmo humano.

Porque cuando insistimos en meter vino nuevo en odres viejos —nuevas tecnologías en viejas infraestructuras, vidas aceleradas en cuerpos cansados, ambición desbordada en sistemas frágiles—, el desenlace es siempre el mismo. No una excepción trágica, no un fallo aislado, sino la consecuencia lógica de haber confundido la prisa con el sentido.

Y entonces no solo se rompen los odres.

Se derrama el vino.

Y con él, algo mucho más difícil de recuperar: la vida.

Notas

(1) Virilio, Paul (2010), El accidente original. Amorrortu.

(2) Zweig, S. (2015). El mundo de ayer: Memorias de un europeo (J. Fontcuberta, Trad.). Acantilado. (Obra original publicada en 1942).

(3) Illich, I. (1974). Energy and equity. Harper & Row.

(4) Benjamin, W. (2003). Theses on the philosophy of history (H. Arendt, Trans.). In H. Arendt (Ed.), Illuminations: Essays and reflections (pp. 253–264). Schocken Books. (Trabajo original publicado en 1940).

Una nota sensata y humana más que necesaria, estimado. Y que esperaba. Cuando vi ese pedazo de riel faltante en la foto me vino a la memoria el concepto de “seguridad industrial” que nos enseñaron, apéndice de “Resistencia de Materiales”. Habiendo trabajado en la industria llegué a la conclusión de que la resistencia de un material o producto surge de un cálculo bastante simple: si una fuerza dinámica externa genera X Energía sobre ese producto, para emparejarla será necesario llegar al valor de resistencia de X, pero es evidente que el peligro continúa, y tampoco desaparece si lo duplicamos, y por la experiencia en un ramo de la industria (en la metalurgia lo ignoro) la triplicación es la respuesta más sensata que seguramente depende del costo de fabricación, o sea que se crea un límite ficticio, probablemente muy seguro pero ficticio. Por lo emocionalmente tremendo de las vidas sacrificadas me dije que no puede haber un material resistente a esas Masas de Material llevadas a velocidades impensables tiempo atrás y solicitadas continuamente, pero supongo que los hay, el problema es que la sostitución (o nuevos materiales) tendría que ser más frecuente, un problema económico como bien lo dice usted. También recordé el desastre del Concord. ¿Qué tipo de protocolos de seguridad habría que imponer para evitar que un pequeño e inadvertido pedazo de metal en la pista no perfore el neumático de un avión en su fase más crítica, o sea en el despegue? Una desaceleracion en nosotros es un buen consejo. Excelente artículo. Gracias.