El 1 de octubre de 1856 el escritor francés Gustave Flaubert publicaba en la Revue de Paris la que se después convertiría en la primera obra del realismo en este país, Madame Bovary. Titulada originalmente Madame Bovary, moeurs de province (Madame Bovary, costumbres provincianas), anticipó algunas de las técnicas narrativas que pasarían a emplearse por autores de toda Europa a lo largo del siglo XX en una historia que narraba el relato de Emma, una joven casada con Charles Bovary, con quien nunca llegó a sentirse verdaderamente satisfecha y que le impidió saciar sus numerosas ambiciones e inquietudes personales.

Aunque hay quien dice que Flaubert tomó como inspiración para su obra la biografía de Veronique Delphine Delamare, mujer que terminó con su vida en 1848 tras años de infeliz matrimonio, en realidad la mujer a la que verdaderamente debemos esta trágica historia recibe el nombre de Marie Fortunée Capelle, conocida por su nombre de casada, Marie Lafarge. Capelle fue sentenciada a cadena perpetua y exposición pública en 1840 por haber envenenado a su entonces marido Charles Lafarge suministrándole arsénico. Si bien nunca llegó a probarse con certeza que hubiera llevado a cabo los hechos por los que se le acusaba, ya que muchas de las pruebas contra ella eran poco sólidas, entre otros motivos por la carencias de la época en materia de avances en toxicología, el llamado caso Lafarge suscitó toda una oleada de debate, que continúa dándose en la actualidad, sobre la crisis de credibilidad de las mujeres y el cuestionamiento eterno de sus testimonios. Pero también ha evidenciado la pervivencia, en el siglo XIX, de una mentalidad todavía anquilosada en la Edad Media, donde la Inquisición mantuvo un papel fundamental a la hora de criminalizar y demonizar a todas aquellas mujeres que renegaban de su tradicional papel de esposa obediente y fiel.

En el momento en que el caso trascendió públicamente, Francia quedó dividida entre quienes defendían la inocencia de la joven y quienes la tildaban de una mujer fría, malvada y calculadora, lo que parecía legitimaba cualquier tortura y pena injusta que pudiera recaer sobre ella. Para que cada lector pueda individualmente trazar una conclusión sobre quién fue realmente Marie Lafarge, es preciso que conocer su historia de vida y el contexto sociocultural en el que vivió, del que Flaubert (pero también otros realistas como Émile Zola, Juan Valera o Pérez Galdós) se hace eco a través de los personajes de su obra. Cuando se indaga en la biografía de Lafarge, una se encuentra con la presencia de muy distintas versiones relativas a ciertos episodio. Por ejemplo, algunas investigaciones atribuyen la causa de su muerte en prisión en Ornolac-Ussat-les-Bains (donde escribiría su autobiografía Heures de prison) a los treinta y siete años a la tuberculosis, enfermedad epidémica en todo el país, mientras que otras voces aseguran que la joven se suicidó.

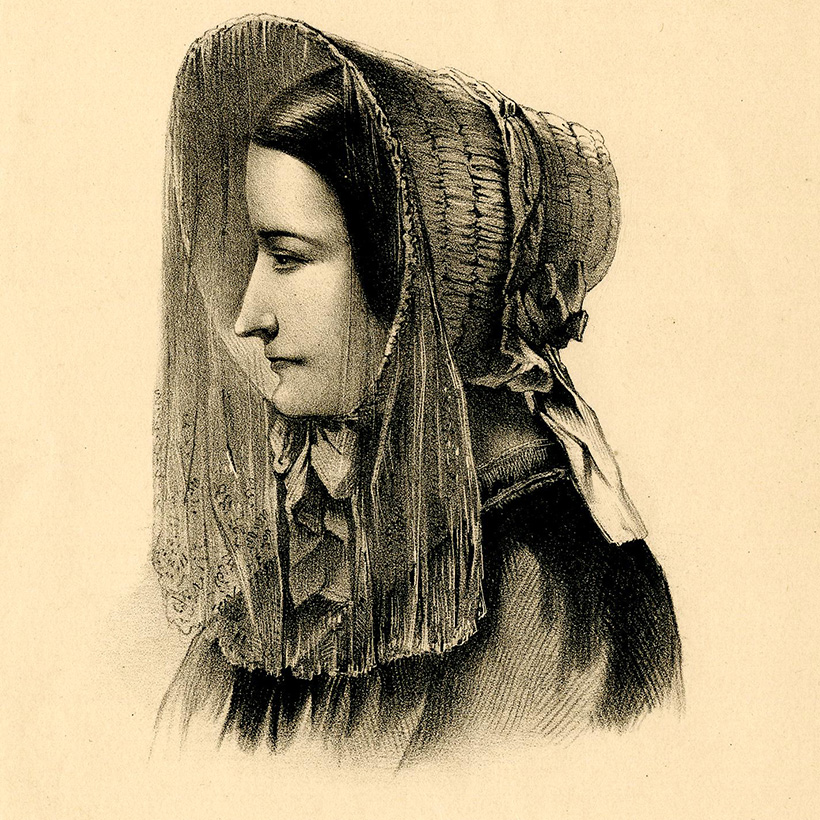

Sí sabemos que nació en París un 15 de enero de 1816, apenas unos años después de que la Inquisición fuera suprimida como tribunal. Hija de padre coronel de artillería de la Guardia Imperial, fallecido cuando ella tan solo tenía doce años y de madre de ascendencia noble, puesto que era hija de Philippe-Egalité, duque de Orleans, padre del futuro rey Luis Felipe, se crio en el seno de una familia aristocrática, lo que le permitió recibir una exquisita educación, un lujo reservado tan solo a unas pocas privilegiadas en aquella época. Marcada por una constante curiosidad y sed de adquirir nuevos saberes, recibió clases de literatura y música en una escuela para señoritas adineradas y se caracterizó por ser una joven muy cultivada intelectualmente.

Sin embargo, las pretensiones de seguir con su formación y un futuro en el que poder aprender nuevas disciplinas se vieron pronto truncadas cuando, a principios de 1839, a sus veintitrés años, conoció a Charles Pouch-Lafarge, maestro herrero de Correze e hijo de un pequeño magistrado de provincias. Sobre su primer encuentro, que a él le produjo un enamoramiento inmediato, ella escribiría posteriormente en sus memorias que su impresión fue bastante más negativa: «Mi tía me había vestido con los colores que mejor me sentaban […] Estaba bastante guapa cuando me presentaron al señor Lafarge y pronto me di cuenta de que le gustaba. Mi primera impresión no fue tan favorable. El señor Lafarge me parecía muy feo».

No obstante, no fue el aspecto físico del que se convertiría ese mismo año en su futuro marido lo que más la decepcionó de su matrimonio. Según varios historiadores, la finca en Correze, ciudad natal de Charles, donde la pareja se trasladó tras celebrarse la boda, estaba decrépita, en condiciones insalubres y las forjas estaban infestadas de ratas, sumándose a que su familia política siempre tuvo recelos hacia ella, lo que hacía que a menudo la trataran con desprecio. Además, su marido no disponía de formación intelectual de ningún tipo, lo que implicaba que la joven, mucho más inquieta él, se sintiera frustrada y aburrida, enclaustrada entre cuatro paredes mohosas y obligada a ejercer de esposa prácticamente de la noche a la mañana por voluntad de sus tías, las únicas deseosas de que iniciara la vida conyugal muy a pesar de que sus verdaderos anhelos distaban mucho de todo aquello.

Un día, mientras Charles se hallaba de viaje de trabajo en París, este recibió unos pasteles de parte de su mujer. Estos dulces, según cuentan, contenían en su interior altas dosis de raticida (el tipo de veneno varía en función de la versión), razón por la que el hombre comenzó a vomitar tras comerlos y a los pocos días cayó enfermo hasta morir entre enormes dolores el 14 de enero de 1840. El cuñado de Marie Lafarge, que nunca había tenido una buena relación con la joven, al igual que el resto de su familia, la acusó de envenenar a Charles y envió una carta al fiscal acusándola de haber asesinado a su marido con arsénico, un químico que sin embargo está presente en el esqueleto humano de forma natural.

Ese mismo año, y sin apenas pruebas de que hubiera depositado veneno en los pasteles de su marido, Lafarge fue condenada a trabajos forzados con cadena perpetua y a exposición pública. Con el paso del tiempo se ha llegado incluso a especular sobre el hecho de que su familia política la avistó en una ocasión poniendo unos «polvos sospechosos» en la comida de su marido y también que contactó con un médico para adquirir veneno para animales, aunque ninguna de estas afirmaciones ha sido corroborada. El hallazgo, durante el registro de la vivienda que compartían, de varias latas de raticida que Lafarge podría haber usado para acabar con las innumerables ratas que habitaban en la casa, sirvió para sostener la tesis de que la joven había sido responsable de la intoxicación de su marido, en un momento en el que la ciencia forense y la toxicología estaban todavía en una fase muy primigenia.

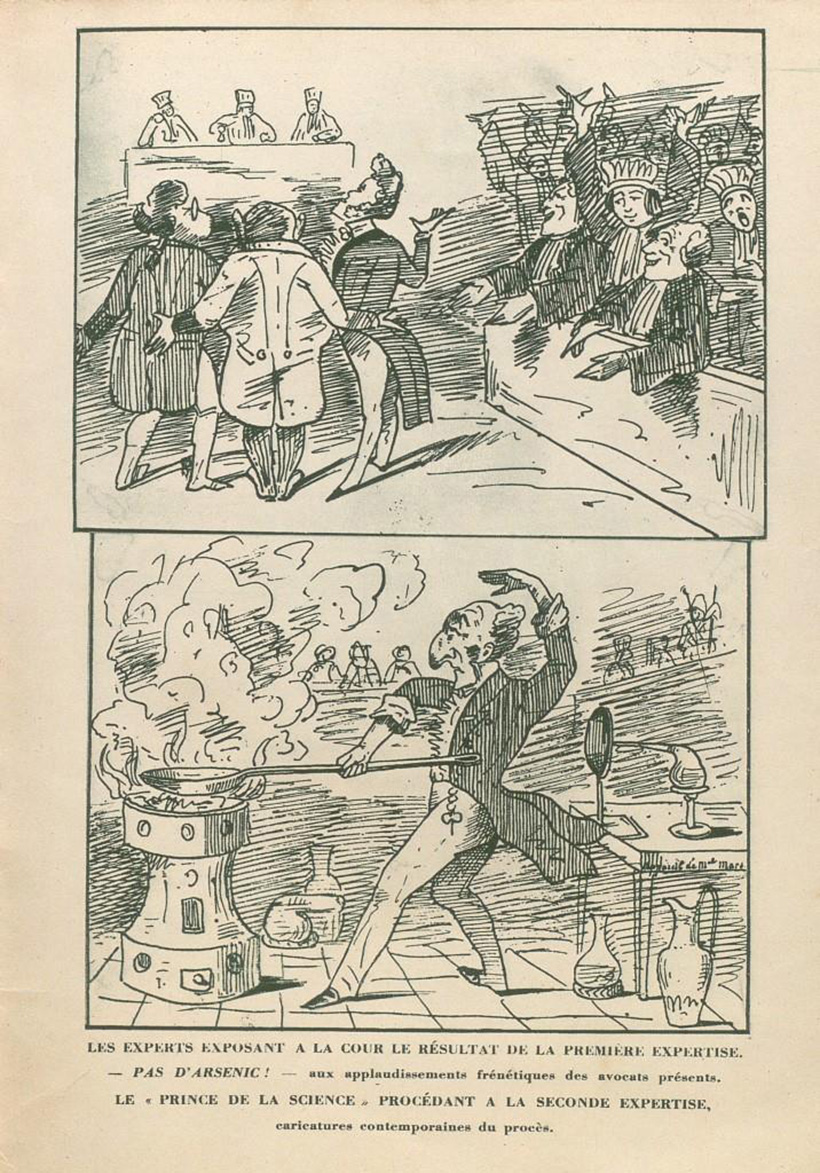

Así pues, tras la celebración de diecisiete audiencias entre el 3 y el 19 de septiembre de 1840 y después de la interrogar hasta a ciento cincuenta «testigos», el tribunal de primera instancia de Tulle, compuesto enteramente por varones, la condenó a cadena perpetua con trabajos forzados y exposición pública en la plaza de Tulle. A Lafarge se le aplicó el Código Penal de 1822, que recogía el supuesto de envenenamiento criminal con bebidas o sustancias nocivas y venenosas «que a sabiendas se hayan aplicado a la persona asesinada o se le hayan hecho tomar, de cualquier modo que sea». De este modo, según el código, si la víctima fallecía era impuesta automáticamente la pena de muerte, mientras que si el veneno tan solo causaba enfermedad la pena rondaba entre los quince y veinticinco años de trabajos públicos.

De hechiceras a envenenadoras: el mito transhistórico de la mujer misándrica

Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿cometió Lafarge los hechos por los que, sin apenas pruebas científicas, se la condenó? ¿De haber sido así, qué otras opciones podría haber tenido una mujer en la Francia del siglo XIX para escapar de la cárcel que suponía el matrimonio? O, dicho de otra manera, ¿es posible llegar a empatizar de algún modo con ella en caso de que fuese cierto que envenenó a Charles Lafarge? Durante este siglo no fueron escasas las ocasiones en que las mujeres con afán de independencia eran sospechosas de envenenamiento. De hecho, la profesora de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valladolid, Sofía Rodríguez Segador, desarrolla en su trabajo ¿Mujeres envenenadoras? Violencias femeninas en el siglo XIX el extraordinario interés que se desarrolló a lo largo de esta centuria por el delito de envenenamiento, coincidente, por un lado, con el auge de avances en toxicología y criminología, y por otro, con la proliferación de publicaciones científicas especializadas, lo que produjo una fascinación social sin precedentes por los crímenes relacionados con el suministro las sustancias químicas tóxicas.

En ese progreso científico que tanto cautivó a la población francesa de mediados del siglo XIX fue fundamental la labor del eminente médico y químico Mateu Orfila i Rotger, cuyas pruebas químicas, como su célebre test de Marsh, se emplearon en el juicio para condenar a Lafarge. Orfila introdujo la toxicología forense en el ámbito judicial y llegó a publicar tratados considerados reveladores para el mundo de la ciencia como su Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal ou toxicologie.

El interés sobremedido en la detección de los envenenamientos como parte de ese progreso científico derivó en que la sociedad francesa tuviera una noción desproporcionada del número de casos vinculados a delitos por suministración de substancias tóxicas, hecho que generó a posteriori una innecesaria alarma social: en realidad estos casos eran marginales y por tanto nada representativos de la realidad, si bien sirvieron para consolidar y perpetuar descaradamente el mito de la mujer misándrica. Las mujeres, de este modo, continuarían, quizás ahora con más fervor, siendo las «eternas sospechosas» de una sociedad que ya las concebía inherentemente vengativas, calculadoras y malhechoras.

Como menciona Laure Adler (quien, aunque empatiza con la historia de Lafarge, defiende la posible veracidad de la sentencia condenatoria) en L’amour à l’arsenic. Histoire de Marie Lafarge, publicado en 1985, los medios de comunicación resultaron los mejores aliados del sistema y durante esta centuria llevaron a cabo toda una campaña de difusión de esa imagen demoníaca de las mujeres a través de noticias que revivían el histórico estigma de la mujer como ser maligno. Entre las múltiples coberturas informativas sobre supuestos casos de envenenamiento en Francia figuró el caso de Marie Lafarge, que resultó ser un tema muy jugoso para los cronistas del país, que cubrieron el proceso judicial. La transmisión informativa de un relato siempre inculpatorio y criminalizante hacia las mujeres «rebeldes» contribuyó sin duda a asentar en el imaginario público estas ideas infestadas de misoginia.

La historia de Lafarge no es tan distinta a la de todas aquellas brujas que, como describe Silvia Federici en Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, fueron condenadas a morir en la hoguera acusadas de hechicería durante la era medieval. Lafarge no fue juzgada por la Inquisición, ya que esta había sido suprimida definitivamente a principios de siglo, pero el fantasma de este tribunal junto con la opresiva moral cristiana seguían permeando de igual manera en la sociedad francesa. Los jueces del Santo Oficio mutaron progresivamente en otras instancias con distinto nombre, aparentemente más modernas, pero a fin de cuentas igualmente opresivas para las mujeres. Ellas continuarían siendo miradas con desconfianza y severidad por, al igual que había ocurrido con sor Juana Inés de la Cruz dos siglos atrás, desafiar las bases del sistema en pos de su libertad y autonomía, incluso su inquietud intelectual, frente a la sentencia de muerte que suponía en este sentido la vida conyugal. Como se pone de manifiesto en la investigación llevada a cabo por M.ª José Collantes de Terán de la Hera, La mujer en el proceso inquisitorial: hechicería, bigamia y solicitación, una acusación frecuente a las mujeres consideradas herejes en la Edad Media era el envenenamiento, o incluso la fabricación de pócimas y elaboración de encantamientos o hechizos para solventar así los problemas propios del matrimonio y la convivencia.

Esta cacería infundada ha actuado como forma transhistórica de castigar el asociacionismo entre mujeres y la transmisión colectiva de saberes, precisamente porque ambas cosas suponían puras estrategias de resistencia femenina. Un siglo más tarde, a estas mujeres transgresoras dejarían de ser denominadas herejes o hechiceras (en todo caso el término derivó en cierto modo a ‘envenenadoras’) aunque sí seguirían siendo consideradas como tales a ojos de la sociedad. Adler llega al quid de la cuestión cuando afirma que «el asunto Lafarge ha ido mucho más allá de las noticias ya que conlleva el análisis del analizan el funcionamiento del sistema judicial, el papel de la medicina forense, el papel de la prensa y ¡la desgracia de ser una mujer guapa, culta, atractiva e inteligente en 1840!».

Una fundación francesa persigue, dos siglos después, demostrar su inocencia

A pesar de que la historia de Lafarge ha trascendido históricamente como la de una suerte de Circe moderna (este personaje homérico parece ser el antecedente más lejano del mito de la mujer malhechora que tanto ha fascinado a lo largo de la historia de la humanidad), el tiempo parece haberle concedido el lugar que merece. Incluso quienes no afirman creer con absoluta certeza en su inocencia, admiten que Lafarge fue una de tantas mujeres que tuvo que hacer uso del ingenio para sobrevivir a un sistema que la estaba matando en vida y que la impedía sencillamente ser.

Entre las personas y colectivos que, tras haber leído la biografía de Lafarge, han visto clara la ausencia de pruebas firmes contra ella, se encuentra la Asociación Marie Cappelle-Lafarge, situada en el departamento de Ariège. Esta asociación pide actualmente que sea demostrada, aun tiempo después de su fallecimiento, su inocencia. En 2011, con la ayuda de un bufete de abogados parisino, el grupo consiguió recopilar un expediente exhaustivo que señalaba los errores e incoherencias científicas que se cometieron durante el juicio de la joven en 1840. Estas investigaciones fueron presentadas ante el Ministerio de Justicia francés y, aunque en caso de confirmarse su certeza no conseguirían devolver a la vida a Lafarge, sí rehabilitarían socialmente a la joven, tan injustamente tildada de asesina en sus tiempos.