Tiene algo de insolente discutirle hoy una máxima a un pensador romano del siglo II. Pero si Marco Aurelio hubiese sabido que algunos sucesos de la historia no harían sino repetirse con proyección infinita y viciada, ciertamente habría repensado este lema suyo que es la esencia del estoicismo: «A nadie sucede algo que no pueda soportar por naturaleza». Quizá la clave no está en lo que el ser humano puede resistir sino más bien en el momento en el que los acontecimientos empiezan a ser intolerables y, aun así, continúan y se repiten. Es el caso de los conflictos bélicos.

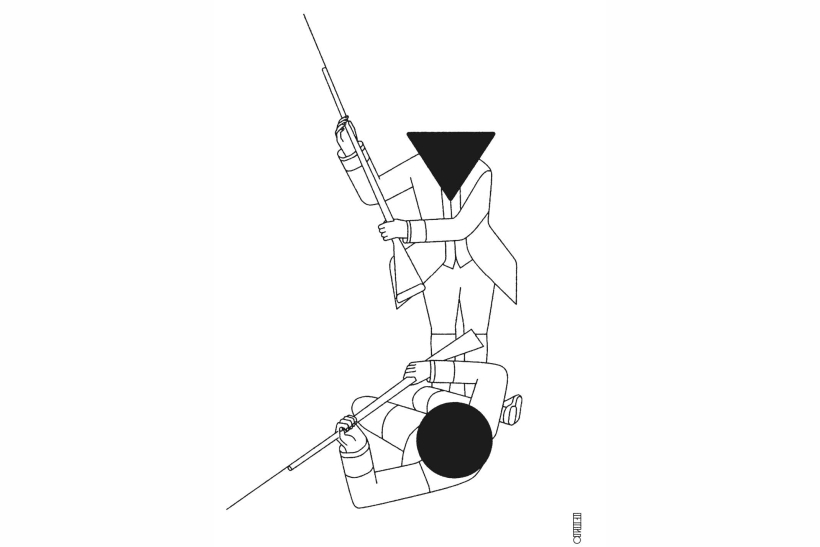

Todo el mundo vive su guerra. Casi siempre más de una. En cambio, otras se comparten. En estas últimas, el estatus de víctima es siempre tan evidente como variable, y a él pertenecen las personas en busca de refugio, los exiliados, quienes luchan en el frente y, por supuesto, los fallecidos. En el estado excepcional de la guerra, la identidad de cada individuo se diluye en necesidades más básicas para la supervivencia. Las ocupaciones se polarizan. Sin embargo, se mantienen algunos oasis y así ocurre con la literatura, una de las artes que mejor sobrevive a las contiendas. Siempre hubo quien escribió la guerra desde las trincheras. A través de las letras, algunos escritores reflexionaron sobre los combates, dejaron constancia de los hechos, se distrajeron, ejercitaron su pensamiento y desarrollaron obras que debían nacer en ese preciso instante por designio del espíritu de la época.

Puede entonces ser cierto que no somos dueños de la historia, pero sí lo somos de lo que hacemos con ella. Sobre todo si eso que llevamos a cabo es literatura —o aspira a serlo—. Excelentes libros consiguieron escribir en esos tiempos convulsos los tres autores en los que nos centraremos, respectivamente instalados en cada una de las maneras de padecer la guerra antes citadas. George Sand fue refugiada durante la guerra que enfrentó en 1870 a Francia y Prusia. Ludwig Wittgenstein luchó como soldado en la Gran Guerra. Walter Benjamin se exilió en 1933 y falleció en Portbou durante la Segunda Guerra Mundial. Los tres nos dejaron obras que, como la pragmática del estoicismo recomendaría —concedámoslo—, maduraron en las tempestades.

***

George Sand (París, 1804-Nohant, 1876) fue una de las figuras más destacadas del siglo XIX europeo. Muchos la conocen como la amante del compositor Franz Liszt pero, desde luego, su perfil va mucho más allá de los devenires sentimentales. Sand —cuyo nombre verdadero era Amandine Aurore Lucile Dupin— destacó como personaje excéntrico y revolucionario: se divorció, gustaba de vestirse con ropas masculinas, accedía a lugares vetados a las mujeres, era ambiciosa y mostraba siempre una marcada personalidad.

Con sesenta y seis años y una vida estable (era madre y abuela, y estaba ya posicionada de manera excelente en los círculos literarios y artísticos del momento gracias a sus numerosos libros y reconocida fama), el estallido de la guerra que enfrentó a Francia y Prusia en 1870 cambió radicalmente las circunstancias. George Sand, junto a su familia y amigos, se contó entre los civiles en busca de refugio. En ese tiempo se enclaustró en su finca de Nohant y en casa de amigos en Creuse y La Chatre. Decidió entonces emprender la escritura de retaguardia que hoy conocemos como Diario de una viajera durante la guerra. El conjunto de textos apareció publicado como libro por primera vez en París en el año 1871.

En sus más de doscientas páginas encontramos preguntas que solo la historia respondería, pensamientos para los soldados, miedo a los espías, a las torturas, a la falta de información, a las epidemias, a la escasez de alimentos y agua —como si de otro planeta se tratase—, a la muerte propia y a la de los allegados y, en ocasiones, también asistimos a su angustia por que «Mientras tanto, la inacción nos devora: escribir, hablar… no es esto lo que hace falta». Sin embargo, esa escritura disciplinada, diaria durante varios meses, hizo las veces de terapia y logró evadir en cierto sentido a la autora, cuyo amor por Francia y madurez intelectual la ayudaron a afrontar las peores situaciones.

Laura Freixas, prologuista de la edición en castellano, define este diario como «el contraste entre una cotidianeidad pacífica, inalterada en apariencia, y una tragedia que se sabe próxima y amenazadora pero que permanece invisible». A pesar de que Sand se confiesa incapaz de odiar y trata de mantener una elegancia inalterable describiendo, por ejemplo, los paisajes que encuentra a su paso, de pronto nos toma por sorpresa a renglón seguido y se enfurece, víctima de un espíritu crítico que analiza con lucidez los asuntos políticos y militares. No en vano, «observar con avidez» era su consigna. En efecto, en esta obra Sand es cotidiana y traduce la mirada extrañada de la guerra, que atina en contrastes y paradojas propias del enfrentamiento entre las ganas de vivir que le transmiten sus nietas y la atmósfera decadente del conflicto bélico («No hay héroes, tan solo metralla»). En sus anotaciones leemos el pánico, pero también la ternura y la esperanza.

Quizá lo más interesante de este Diario no sea ya el contexto histórico que conocemos a través de su testimonio («No he pretendido escribir una página de historia, no habría podido, pero toda la emoción inspirada por la emoción colectiva pertenece también a la historia de una época»), como tampoco lo son los tópicos de la guerra, siempre renovados e impactantes, sino la mirada de la autora y su capacidad genial para hacer literatura en esas condiciones. ¿Qué ocurrió finalmente? Una vez atisbada la luz del desenlace bélico, la autora consideró que ya no necesitaba sus «propias reflexiones para experimentar la vida» y abandonó la escritura del diario.

***

En un abril de mediados del siglo XX y tras dos años de enfermedad, Ludwig Wittgenstein (Viena, 1889-Cambridge, 1951) esperaba postrado en la cama la llegada de algunos amigos que querían despedirle. Otros le acompañaban y él, temeroso de no llegar a saludar a los que estaban en camino, comentó: «¡Decidles que la vida ha sido maravillosa!». Cierto esfuerzo se requiere para confiar en la veracidad de esta anécdota, porque el filósofo austriaco no se caracterizó en ningún momento de su vida por el entusiasmo. Solía comentar: «He tenido una infancia infeliz y una juventud de lo más miserable». Durante toda su vida padeció enfermedades del ánimo y tendencias suicidas que tres de sus hermanos varones sí cumplieron. A ello contribuyó la férrea educación que su padre, un magnate del acero, inculcó en su descendencia. Aun así, la familia era conocida en Viena por las distendidas reuniones que se celebraban en el palais Wittgenstein (así se referían a su mansión) con personalidades como Sigmund Freud, Johannes Brahms, Karl Kraus, Gustav Mahler o su tocayo Klimt.

Interesado inicialmente en la física, Wittgenstein se vio presionado por su familia para desarrollar algunas de sus destrezas y estudiar Ingeniería Industrial, carrera que abandonó cuando su padre cayó enfermo y falleció. En ese momento, Ludwig tomo la decisión de donar su considerable parte de la herencia a sus hermanos y, entre otros artistas, a Rilke. Pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, en 1911, su curiosidad por la matemática pura y por la lógica simbólica le llevó a visitar en Jena a Gottlob Frege, revolucionario en un campo filosófico que no sufría cambios sustanciales desde Aristóteles. En su encuentro, Frege le animó a instalarse en Cambridge y estudiar con Bertrand Russell. Wittgenstein accedió automáticamente e inició así una de las más singulares relaciones filosóficas de la historia reciente, marcada por los desencuentros personales y los avances en las investigaciones. Entre los tres desarrollaron una nueva disciplina: la filosofía analítica.

Durante unas vacaciones en Hochreit junto a sus hermanos, Ludwig recibió la noticia del inicio de la Gran Guerra. Una crisis personal le había llevado a alejarse, aunque fuese en esos días de asueto, del ambiente universitario. Esa misma crisis fue fundamental para que decidiese alistarse como soldado voluntario del ejército austriaco, a pesar de haber sido declarado inútil para ese mundo por las mismas razones de salud por las que ni siquiera había hecho el servicio militar. En la contienda estuvo destinado en diferentes lugares y fue condecorado en dos ocasiones, entre otras cosas, por su coraje como observador de artillería. El ejército italiano lo capturó y fue llevado a un campo de prisioneros en el que lo recluyeron. Y allí, en plena guerra, volvió a la lectura de los evangelios, de los escritos religiosos de Tolstói y de las obras de filósofos que le impactaron en su momento, sobre todo Schopenhauer y Nietzsche. Inició también desde el primer día la escritura de un diario en varios cuadernos que siempre llevaba consigo: en las páginas de la izquierda escribía las cuestiones personales («No tenemos la más mínima posibilidad contra Inglaterra. (…) El pensamiento de que nuestra raza va a ser derrotada me deprime horriblemente»); en las páginas de la derecha, lo que acabaría siendo el Tractatus logico-philosophicus.

Wittgenstein fue liberado del campo de prisioneros en el verano de 1919 y tres años después el Tractactus se publicó en edición bilingüe (alemán e inglés) y con prólogo de Bertrand Russell. El libro, hoy reconocido como fundamental e icónico en la historia de la filosofía, no fue inicialmente bien recibido por sus colegas, que admitieron no comprender gran cosa de sus presupuestos de filosofía del lenguaje. Russell fue el único que se mostró firmemente convencido del valor de la obra y de la necesidad de abrirle paso en el ámbito editorial del momento. A pesar de esto, un siempre complejo Wittgenstein describió ese prólogo como «una mezcla de superficialidad e incomprensión».

No fue esa, en todo caso, la única guerra que el austriaco vivió. Ya con ciudadanía británica y una cátedra de filosofía en la Universidad de Cambridge, estalló la Segunda Guerra Mundial. No tuvo que preocuparse por su origen judío (algo que, en realidad, le atenazó toda la vida) porque, aunque Austria estaba ocupada ya por Hitler (con el que compartió clase en la escuela), la familia Wittgenstein, a cambio de un alto precio monetario, no fue deportada, ni siquiera molestada, por los nazis. En esta segunda guerra —coincidente también con su segunda etapa filosófica, «el segundo Wittgenstein», el de las Investigaciones filosóficas— su implicación no fue tan intensa como en la primera. Aun así, trabajó como portero en el Guy Hospital de Londres y, a partir de 1943, en el laboratorio de un hospital de Newcastle, donde contribuyó a mejoras técnicas de gran utilidad.

***

«El terror como respuesta frente a toda conducta o forma de expresión que no se ajuste totalmente a la oficial ha llegado a límites casi insuperables. La máxima prudencia en cuestiones políticas, que siempre he practicado por buenas razones, puede proteger, cierto es, a los afectados frente a la persecución sistemática, pero no frente a la muerte por inanición». Esto le escribía en una carta Walter Benjamin (Berlín, 1892- Portbou, 1940) a su íntimo amigo Gershom Scholem el 20 de marzo de 1933. Tres días antes, el peculiar filósofo había abandonado Alemania y se iniciaba así en París un errático exilio del que es bien conocido su final en Portbou.

La vida hasta entonces había sido razonablemente benévola con Benjamin, nacido en una acomodada familia de alemanes de origen judío («judíos asimilados») y cuya educación no tuvo carencias. Se movió durante su juventud en ambientes culturales bien reconocidos y, hasta poco antes del exilio, su carrera brillaba: publicaba sin dificultades, colaboraba con las dos revistas literarias más destacadas del momento, trabajaba en la radio nacional y pertenecía a un círculo intelectual de alto nivel.

Como Wittgenstein, vivió los dos grandes conflictos bélicos del siglo y, tras plantearse una participación activa en la Primera Guerra Mundial, abandonó tal opción en favor de la pacifista de la izquierda europea radical. Con el ambiente irrespirable que precedió a la Segunda, Benjamin comenzó a tener dificultades para publicar sus textos, iniciándose así una época de ostracismo, mala suerte e incluso burla. La soledad también fue una constante desde que sus familiares y amigos más queridos (incluido su hijo Stefan, con el que mantenía una relación muy singular) vivían su particular destierro en Jerusalén, Moscú, Barcelona, Praga, San Remo o Viena. La correspondencia se convirtió entonces casi en el principal sustento emocional de Walter Benjamin, que escribía a diario varias cartas en las que, principalmente, pedía ayuda, se quejaba y lamentaba de todas las dimensiones de su desgracia, pero también comentaba los avances en los numerosos proyectos literarios que sobrevivían y a los que se entregaba al margen de las poco propicias circunstancias. Así lo podemos comprobar con detalle en la segunda etapa de sus Cartas desde Ibiza, la Correspondencia entre Erich Auerbach y Walter Benjamin 1935-1937 o Walter Benjamin-Gershom Scholem. Correspondencia (1933-1940).

Benjamin padecía migrañas, dificultades para caminar debido a su estado de salud, problemas cardiacos y una intermitente depresión. Poco ayudaba a la mejoría su abandono de París —ciudad que había amado tiempo atrás pero en la que no consiguió encajar durante el primer exilio— para irse a Nevers, Lourdes, Marsella y, finalmente, la frontera francoespañola. Nada de esto consiguió mermar su capacidad y ritmo de trabajo. Desde 1933 y hasta su polémica muerte en 1940 (sobre la que arroja luz La vida que se cierra, de Carlos Taibo), cerró algunos proyectos literarios como el delicioso libro Infancia en Berlín hacia 1900, publicado gracias a las gestiones del escritor Hermann Hesse. El voluminoso Libro de los pasajes fue una de sus principales ocupaciones y también un pilar en la resistencia, «la verdadera, si no la única, razón para no perder fuerza en la lucha por la vida», escribió en una de sus cartas a Scholem.

Pero el que se considera el último texto escrito por Benjamin, y cuyo manuscrito él llevaba consigo en la maleta en el momento de su muerte, son las monumentales Tesis sobre el concepto de la historia. Su primera publicación vio la luz póstumamente, en 1942, en Los Ángeles. A su aparición contribuyó el interés de Adorno y Horkheimer, aunque anteriormente habían manifestado al propio Benjamin que sus escritos eran a veces incomprensibles y en ellos no faltaba terminología superflua. El libro es un conjunto de textos inacabados que aparecieron escritos en cuadernos, papeles sueltos e incluso en bordes de periódicos. Llevaba años tratando de construir un armazón teórico para su historia crítica de la génesis de la sociedad moderna y estas notas aspiraban a serlo, aunque también pueden ser vistas como una suerte de biografía intelectual que fue compartiendo en alguna ocasión a través de la correspondencia «más como un manojo de hierbas juntado en paseos pensativos que como un conjunto de tesis». Son reflexiones brillantes, desde la dialéctica marxista, sobre el concepto de progreso, la revolución, el movimiento libertario, el paraíso perdido del comunismo primitivo e incluso sobre la crisis ecológica que ya se cernía sobre el planeta. Un testamento intelectual lúcido escrito en un momento de miopía histórica que no se destruye, solo se transforma.

Tenía entendido que George Sand fue amante de Chopin y que escribió al respecto «Un hiver à Majorque». Listz tuvo una agitada vida amorosa, pero no me consta que esta escritora formara parte de ella.

El amante de George Sand fue Frederic Chopin, entre otros, pero no Franz Liszt.

Pingback: «Por las notas de esta Comedia»: Dante y su triple ruptura - Jot Down Cultural Magazine