(Viene de la primera parte)

La gravedad de la situación demanda que nos liberemos de cualquier escrúpulo. (Friedrich von Ingenohl, almirante alemán, 1914).

El ejemplo de América debe ser un ejemplo especial. Un ejemplo de paz no solo porque América no va a combatir, sino porque la paz es una influencia sanadora y fortalecedora para el mundo, y el conflicto no lo es. Hay veces en que un hombre tiene tanta razón que no necesita convencer a otros de que tiene razón. (Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, 1915).

La política naval alemana es una política de sinsentido y destrucción indiscriminada. (Robert Lansing, vicesecretario de Estado del presidente Wilson, 1915).

Alemania está acabada. (Theobald von Bethmann-Hollweg, canciller del Imperio alemán, tras conocer una decisión del Káiser sobre estrategia submarina que terminaría propiciando la entrada de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial, 1917).

Los tripulantes de cualquier buque de guerra contemplaban con horror el naufragio de sus homólogos en el otro bando. Podían festejar el hundimiento de un buque enemigo, aunque fuese solo por el alivio de una victoria que garantizaba la propia supervivencia durante un día más, pero no eran monstruos; el contemplar a los enemigos debatiéndose en el agua servía como tétrico recordatorio de que la muerte en el mar era algo terrible que podía sucederle a cualquier marino en cualquier momento.

El submarino alemán U-9, como contábamos en la primera parte, obtuvo uno de los primeros éxitos navales de Alemania en la I Guerra Mundial cuando consiguió hundir tres cruceros de la Royal Navy en algo menos de dos horas. Un momento feliz para la propaganda bélica, pero no tanto para quien veía con sus propios ojos los efectos directos de aquellos hundimientos. El subcomandante del U-9, Johannes Spiess, estaba encargado de mirar a través del periscopio durante el ataque y anotaría sus impresiones sobre la dantesca escena de los marineros británicos «ahogándose, luchando por sus vidas entre los restos del barco, tratando de subirse a los botes salvavidas que estaban del revés». Spiess, abrumado por la congoja, se alejó del periscopio y lo justificó así en su diario: «No pude continuar mirando» (más tarde escribió un muy interesante libro titulado ¡Submarinos!).

Esta actitud venía de lejos. En la batalla de Trafalgar, por citar una de las más célebres de los siglos pasados, los barcos triunfantes auxiliaban a los enemigos con los que se habían estado intercambiando cañonazos apenas minutos antes. Era una cuestión de empatía y respeto mutuo; cuando el barco enemigo había sido hundido o inutilizado, sus tripulantes ya no eran un objetivo militar, sino camaradas de profesión y por lo tanto merecedores de ayuda. Durante la pavorosa tormenta que siguió a la batalla de Trafalgar, los barcos de un bando se convirtieron en equipos de rescate para los marineros del otro bando. En 1914, la modernización de los barcos de guerra había hecho más difícil el rescate de los marineros enemigos; a veces se los rescataba y a veces no, dependiendo de las circunstancias de la batalla, pero los combatientes habían asumido que imperaban nuevas condiciones determinadas por nuevas tecnologías. Sin embargo, en lo tocante a la flota civil, continuaban aplicándose algunas de las antiguas normas. Los barcos mercantes eran un objetivo «legítimo» dentro de la guerra, pero no así las vidas de sus tripulantes, que no eran soldados ni tenían oportunidad de defenderse. Antes de hundir un mercante, pues, había que permitir que la tripulación lo abandonara. Eso formaba parte de una serie de normas no escritas, pero respetadas con bastante amplitud entre las potencias combatientes, a las que se conocía como «reglas de la presa» o «reglas del crucero».

Cuando los Unterseeboote de la I Guerra Mundial localizaban un mercante enemigo desarmado y sin escolta, no se le acercaban sumergidos, sino sobre la superficie, dejándose ver bien. Así, ofrecía al mercante la oportunidad de rendirse antes ser atacado. Tras la rendición —como es lógico, ningún buque indefenso declinaba la oferta— y si el comandante del submarino lo estimaba conveniente, el mercante era inspeccionado en busca de información o de alguna carga útil, mientras se permitía que sus tripulantes subiesen a los botes salvavidas. En circunstancias extremas, cuando el estado del mar amenazaba la estabilidad de los botes o cuando había pocas probabilidades de un rescate, el propio submarino podía llevar a los marineros civiles a lugar seguro. En cualquier caso, cuando el mercante ya no albergaba marineros a bordo, era torpedeado y hundido. Esto, por descontado, evitaba la pérdida de muchas vidas, pero los buques y sus valiosos cargamentos terminaban en el fondo del mar, lo cual empezó a convertirse en un serio problema para el gobierno de Londres.

El fin de las reglas de la presa

El Reino Unido poseía un vasto imperio cuyo talón de Aquiles era la completa dependencia del transporte naval, aunque, antes de la I Guerra Mundial, nadie hubiese identificado esa dependencia como un punto débil. El comercio británico había parecido inatacable porque su flota de guerra no conocía rival y tenía una muy justificada fama de ser invencible. La carrera en pos de la veloz construcción de una potente flota alemana, impulsada con entusiasmo por el Káiser Guillermo II, había servido para que Alemania se erigiese en una gran potencia naval con respecto a casi todos los países del mundo… exceptuando al Reino Unido. La Kaiserliche Marine continuaba siendo impotente frente a la Royal Navy. Por supuesto, fueron los Unterseeboote los que amenazaron con voltear el statu quo cuando demostraron que el comercio británico sí era vulnerable. Ni la colosal economía del Reino Unido ni el poder de su flota importarían demasiado en el caso de que los submarinos alemanes empezasen a interrumpir el transporte marítimo que facilitaba la llegada de los recursos desde el vasto imperio a su centro neurálgico.

Las islas británicas necesitaban una constante transfusión de recursos. Importaban dos tercios de los alimentos consumidos por su población, incluyendo un 80% del grano, un 60% de los lácteos y un 40% de la carne. El porcentaje alcanzaba un 100% de productos como el cacao, el café y el azúcar. También llegaban por vía naval materias primas indispensables para la maquinaria bélica y la industria, como el petróleo, el caucho y el algodón, además de la mayor parte de los metales requeridos por fábricas, astilleros y otros centros productivos. Para mantener vivo este suministro, el Reino Unido necesitaba garantizar la seguridad en el despliegue de una flota mercante compuesta por miles de buques. Ni siquiera la Royal Navy, la mayor flota militar del mundo, podía proteger uno por uno los cargueros y petroleros que surcaban los mares a diario.

Los buques de guerra aptos en tareas de vigilancia antisubmarina necesitaban ser ligeros, rápidos y maniobrables; aunque la Royal Navy disponía de varios cientos de barcos con esas características, los números brutos apenas reflejan la dificultad de la tarea de proteger el comercio naval. Muchos de aquellos buques ligeros, como los torpederos, los patrulleros o los anticuados ironclads (barcos blindados diseñados en el siglo XIX que aún estaban en servicio), solo servían como vigías en los puertos o como guardacostas. Para luchar contra los submarinos lejos del litoral se requerían barcos de escolta con mayor autonomía; la Royal Navy disponía de unos trescientos entre destructores, cruceros ligeros y corbetas. Sin embargo, estos escoltas no acompañaban a la flota civil, sino que eran destinados a la protección de buques de guerra voluminosos y vulnerables a los torpedos, como los acorazados, los cruceros pesados y algunos primitivos portaviones. Los mercantes, pues, tenían que apañárselas sin protección militar cuando se alejaban de los puertos. Para colmo, no tenían libertad total de movimiento porque necesitaban seguir aquellas rutas que iban y venían de los principales puertos comerciales. Los buques de guerra podían cambiar sus trayectorias y refugiarse en muchos lugares distintos, pero los mercantes debían llegar a grandes puertos y sus alternativas eran escasas. Esto permitía que los submarinos alemanes patrullaran las rutas comerciales más transitadas sabiendo que, tarde o temprano, aparecería en el horizonte la estela de humo exhalada por las chimeneas de un carguero o de un petrolero.

La situación se agravó cuando, como contábamos en la primera parte, el almirantazgo alemán comprendió que el comercio naval era el objetivo ideal para su flotilla de Unterseeboote. Alemania empezó a fabricar, y a poner en servicio con celeridad, una creciente flota submarina que ya no era malgastada en la vana tarea de perseguir a la Royal Navy, sino enviada a patrullar las rutas comerciales. Esto empezó a afectar de manera muy sensible al comercio británico. Las pérdidas en barcos y cargamento aumentaban con tal rapidez que a finales de 1914 el gobierno de Londres ya temía que su futuro bélico se pudiese convertir en una simple cuestión de números. Para entonces, todas las naciones combatientes habían entendido que la guerra no iba a terminar pronto y que se podía prolongar durante años. Si llegaba el momento en que los submarinos alemanes conseguían hundir más barcos mercantes de los que podían ser fabricados en el Reino Unido, los recursos que llegaban por mar a las islas británicas empezarían a disminuir hasta el hipotético extremo de que la industria nacional quedase paralizada y la moral de los ciudadanos se viniese abajo por culpa de las restricciones en consumibles y el racionamiento de alimentos. La terrible posibilidad de un estrangulamiento marítimo no parecía muy alejada en el tiempo.

El alto mando británico, alarmado por la amenaza submarina, autorizó el incumplimiento de las viejas «reglas de la presa». Idearon los Q-ships («Barcos Q»), señuelos pensados para atraer los submarinos alemanes y hundirlos en cuanto apareciesen. Había dos tipos de barcos Q; los del primer tipo eran mercantes modificados que tenían un cañón, o dos, camuflado en cubierta; los del segundo tipo eran mercantes sin modificar que no tenían cañón, pero que iban escoltados por un submarino británico oculto. En ambos casos, la tripulación del barco Q estaba formada por soldados sin uniformar, pero armados. Así, cuando el submarino alemán se acercaba para exigir la rendición, era atacado por el cañón del barco Q o torpedeado por su escolta. Una treintena de Unterseebote caerían como consecuencia de esta táctica. A esto se sumó otro incumplimiento del protocolo marítimo, pues el Reino Unido empezó a transportar ciertas mercancías estratégicas en barcos de pasajeros, los cuales, según la convención, estaban exentos de ataques. El 31 de enero de 1915, para terminar de exasperar a los mandos alemanes, Londres autorizó que sus mercantes pudiesen navegar bajo falsa bandera, fingiendo pertenecer a un país neutral y así evitando ser objeto de ataques. Todo esto agitó los ánimos en las altas esferas de Berlín.

La guerra submarina ilimitada

Los incumplimientos británicos, con todo, escandalizaban a los militares alemanes, pero no a la opinión pública internacional que consideraba el uso de sumergibles una estrategia traicionera y cobarde. Esa visión despectiva era compartida por la mayor parte de los generales de los ejércitos de tierra y hasta por muchos almirantes de las flotas, incluyendo a varios de la Kaiserliche Marine. Los partidarios de que los submarinos abandonasen las escrupulosas «reglas de la presa» constituían una minoría. El más notorio fue Friedrich von Ingenohl, almirante en la Hochseeflotte («Flota de alta mar»), principal grupo de batalla de la Kaiserliche Marine. Sus ideas, pese a la importancia de su rango, no eran bien recibidas. Berlín se había negado a autorizar la transgresión de las reglas, pensando, sobre todo, en las potencialmente catastróficas consecuencias diplomáticas. Los Estados Unidos eran todavía neutrales; si bien ayudaban a los británicos mediante el comercio y la escolta de mercantes aliados en aguas norteamericanas, era bien sabido que el no intervencionismo era defendido tanto por la Casa Blanca como por una mayoría de la población estadounidense. Ni el Káiser ni los miembros de su gobierno habían querido dar un paso que pudiese soliviantar a Washington.

Todo tenía un límite, sin embargo. Desde el principio de la guerra, los británicos habían sido muy duros al aplicar su propio bloqueo naval, declarando el mar del Norte como zona de guerra y decretando que el transporte de alimentos hacia Alemania formaba parte del «contrabando de guerra». Ahora se incumplían las viejas reglas de cortesía para usarlas como arma contra los submarinos y eso era más de lo que Alemania estaba dispuesta a tolerar. Esto se sumaba a que la guerra marítima convencional se demostraba, en efecto, imposible de ganar. Friedrich von Ingenohl fue destituido el 2 de febrero de 1915 como consecuencia de la derrota en la batalla naval de Dogger Bank, donde un grupo de la Royal Navy perdió solo a quince marineros frente a casi mil alemanes muertos —la mayoría por el hundimiento del crucero blindado SMS Blücher—, además de otros ciento noventa que fueron hechos prisioneros. La ironía del destino quiso que, al mismo tiempo que von Ingenohl perdía su puesto, las nuevas tácticas antisubmarinas de los británicos terminasen desequilibrado la balanza del alto mando alemán en favor de quienes opinaban como él.

El 4 de febrero de 1915, la gaceta oficial Deutscher Reichsanzeiger publicó un anuncio que conmocionó al mundo: las aguas que rodeaban las islas británicas eran declaradas zona de guerra y cualquier mercante enemigo sería torpedeado sin necesidad de advertencia previa u oferta de rendición. Para colmo, alegando que los británicos habían autorizado el uso de falsas banderas, Berlín dejaba de «garantizar la seguridad» de los mercantes pertenecientes a países neutrales. Esta inédita estrategia, que iba a ser puesta en práctica a partir del 18 de febrero, sería conocida como «guerra submarina ilimitada». Fue considerada una atrocidad por la comunidad internacional, que no la encontraba justificable ni aun cuando los británicos hubiesen incumplido otras reglas con anterioridad. En la propia Alemania, de hecho, seguía sin existir un total consenso sobre ella y algunos políticos temían que el anuncio empujase por fin a los Estados Unidos a la guerra. Para alivio de estos temores, Washington condenó el anuncio de la guerra submarina ilimitada, pero con una firmeza más verbal que efectiva. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, abiertamente opuesto a la declaración de guerra, se contentó con ejercer una reprimenda diplomática.

El endurecimiento de las campañas submarinas consiguió el propósito de elevar las pérdidas de la flota mercante británica a cifras que empezaban a provocar desazón: una media de dos mercantes hundidos cada día, lo que podía suponer, de seguir así, la pérdida de más de setecientos mercantes en un año… sin contar la intervención de los Unterseeboote que aún estaban en preparación. Esto se obtuvo a un alto precio diplomático. La mala prensa de la flota subacuática alemana empeoró por culpa de diversos incidentes originados por errores de los comandantes de los Unterseebote o por el ocasional exceso de celo en el cumplimiento de sus misiones. Algunos incidentes implicaron a los «barcos hospital», embarcaciones de pasajeros reconvertidas para el traslado de heridos. Al igual que todas las demás unidades médicas, los barcos hospital eran considerados neutrales aunque perteneciesen a un país combatiente y estaban señalizados de manera apropiada para no ser atacados. Eso no impidió que la mala visibilidad de los periscopios de la época condujese a malentendidos y que dos barcos hospital británicos fuesen torpedeados por submarinos alemanes. El gobierno alemán publicó —aunque con inconveniente retraso— sendas notas a modo de disculpa, atribuyendo aquellos ataques al error humano. El daño propagandístico, sin embargo, ya estaba hecho. Y lo peor estaba por llegar. Con la perspectiva que nos otorga el tiempo, parece que era inevitable que, tarde o temprano, los «daños colaterales» de aquellos errores terminasen afectando a los estadounidenses. Y así terminó sucediendo.

El 1 de mayo de 1915, dos buques patrulla británicos buscaban un esquivo Unterseeboote que llevaba tiempo hundiendo mercantes en la punta suroeste de Inglaterra, allí donde el canal de la Mancha se abre al Atlántico. Los patrulleros dieron con la posición de un petrolero estadounidense, el Gulflight, que circulaba por aquellas aguas. Sospechando que pudiese ser un buque alemán camuflado cuya misión fuese ofrecer repostaje al dichoso submarino, alcanzaron al Gulflight y lo hicieron detenerse. Oficiales británicos comprobaron que los tripulantes eran estadounidenses, pero no quedaron satisfechos con la documentación que les fue presentada (como ven, el engorroso papeleo también jugaba un importante papel en la guerra). El petrolero tuvo que cambiar su rumbo hacia el puerto más cercano para ser inspeccionado con mayor detenimiento, así que los tres barcos empezaron a navegar juntos: el Gulflight en el centro y los patrulleros a ambos lados. Mientras avanzaban con esta formación, el segundo oficial del petrolero estadounidense vio la estela de un periscopio en el agua y se lo comunicó a su capitán, pero ambos comprobaron que los barcos de escolta no hacían el más mínimo amago de reaccionar, así que dedujeron que el submarino debía de ser británico y que formaba parte de la misma patrulla. Tranquilizados, el capitán del Gulflight y su segundo contemplaron la estela del periscopio durante unos cinco minutos, hasta que, por fin, desapareció por completo de la vista.

Media hora después, cuando ya no esperaban volver a verlo, el submarino emergió por completo. Era alemán. Se estaba dejando ver para exigir a los tres barcos que se detuviesen. Uno de los escoltas británicos desoyó la advertencia y aceleró para intentar embestir al Unterseeboote, pero este reaccionó a tiempo y volvió a sumergirse. El comandante alemán, que no había visto la bandera que ondeaba en el petrolero, ordenó disparar un torpedo en su dirección. Al poco, se dio cuenta de que el buque era estadounidense y ordenó detener el lanzamiento de un segundo torpedo, pero ya era demasiado tarde porque el primer torpedo terminó haciendo diana. El Gulflight empezó a hundirse, aunque casi todos sus tripulantes pudieron abandonarlo con vida excepto tres: dos marineros que habían muerto en la explosión y el capitán, quien, al ver su buque atacado, sufrió un fulminante paro cardíaco.

El hundimiento del Gulflight, como es lógico suponer, levantó un revuelo en los Estados Unidos, pero no el suficiente como para abrir un debate serio sobre la entrada del país en la guerra. Sí hubo una parte de la opinión pública —así como algunos políticos de la oposición— exigiendo que Washington actuase, pero el presidente Woodrow Wilson seguía en sus trece y su postura era compartida aún por muchos conciudadanos. El hundimiento del petrolero había sido lamentable, sin duda, pero parecía el producto de un error. En Berlín, por descontado, exhalaron un suspiro de alivio al comprobar que no se producía una respuesta inmediata. Sin embargo, les esperaban nuevas y más graves tensiones en menos de una semana

El hundimiento del RMS Lusitania

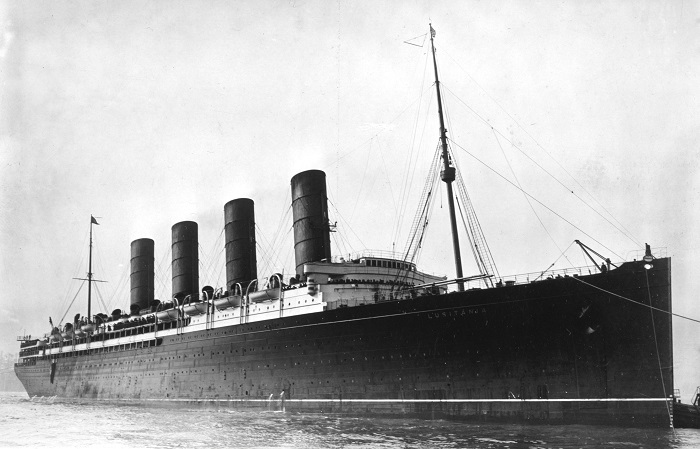

Casi al mismo tiempo que era hundido el petrolero Gulflight, el lujoso transatlántico británico RMS Lusitania partía de Nueva York con rumbo a Liverpool. Su pasaje de casi dos mil personas estaba compuesto sobre todo por ciudadanos británicos y estadounidenses, incluyendo una primera clase repleta de políticos, artistas, intelectuales, empresarios y socialites. Era uno de los mayores barcos de pasajeros del planeta, casi tan grande como el famoso RMS Titanic, que solo tres años antes había sido hundido por una montaña flotante de hielo.

El Lusitania no tendría que enfrentarse con icebergs, pero su trayectoria prevista implicaba que, durante el tramo final del viaje, navegaría sin escolta por aguas declaradas zona de guerra y en las que bullía una intensa actividad de los submarinos alemanes. Aunque un transatlántico no era un objetivo bélico habitual, la perspectiva bastaba para inquietar al más estoico; entre los pasajeros cundía una preocupación difusa que intentaban aliviar con chistes sobre submarinos y torpedos. Al cabo de cinco días, cuando el barco se acercaba ya a las islas británicas y entraba en la zona de guerra naval designada por los alemanes, la tensión empezó a hacerse más patente. El capitán del Lusitania optó por acercarse a la costa, donde había más presencia de patrulleros, pensando que tendría menos posibilidades de toparse con sumergibles. Se dio de bruces con un espeso banco de niebla en una zona marítima transitada y, dada la escasa visibilidad, tuvo que hacer sonar la bocina para alertar a otros buques y disminuir riesgo de colisión. Muchos pasajeros empezaron a ponerse nerviosos pensando que el estruendo acabaría atrayendo a alguno de aquellos temibles tiburones metálicos alemanes. El trance, sin embargo, pasó de largo. La niebla se disipó y no había noticias de submarinos.

El 7 de mayo amaneció despejado. Muchos pasajeros se paseaban por las cubiertas del Lusitania para disfrutar del sol y contemplar un mar en perfecta calma que «brillaba como un espejo». Hasta poco antes de las dos de la tarde, con un cielo completamente azul y una atmósfera plácida, los momentos tensos que habían vivido en mitad de la niebla debían de parecer el confuso recuerdo de un mal sueño. No se vislumbraba nada capaz de impedir que el Lusitania llegase sin más incidentes a su destino.

En una guerra, sin embargo, la mala suerte no entiende de días soleados. Un Unterseeboote, el U-20, navegaba por casualidad en aquellas aguas. De hecho, estaba de regreso hacia Alemania. Había hundido un par de mercantes durante su patrulla y le quedaban tres de los seis torpedos con los que había partido, pero las menguantes reservas de combustible lo habían hecho emprender el camino de vuelta hacia la base naval de Wilhemshaven, en la que solían congregarse los submarinos alemanes. El comandante del U-20, Walther Schwieger, ni siquiera buscaba presas de manera activa. Eso sí, si una presa se cruzaba en su camino, no la iba a desperdiciar. Aquel 7 de mayo fue informado de la presencia de varias estelas de humo en el horizonte, lo cual parecía indicar la presencia de varios buques que, además, navegaban hacia donde estaba el submarino. A las trece horas y cuarenta minutos, Schwieger vio a través del periscopio que las estelas no procedían de varios barcos, sino de las cuatro chimeneas de un único transatlántico de gran tamaño. Lo reconoció como el RMS Lusitania, que era un barco de pasajeros, pero estaba incluido en la lista de reserva de la Royal Navy. El U-20, que permanecía sumergido, se preparó para el ataque. No fue detectado. Poco después de las catorce horas, cuando el Lusitania estaba ya en una posición idónea como blanco (esto es, dando uno de sus costados al submarino) y a unos setecientos metros de distancia, el comandante ordenó disparar un único torpedo. El torpedo tardaría algo menos de un minuto en llegar a su destino, aunque el relato que los supervivientes harían de ese minuto demuestra cómo puede dilatarse la percepción del tiempo.

En la proa del Lusitania, un joven vigía agarró su megáfono y dijo que había una línea blanca en el agua, como la estela producida por las burbujas del motor a vapor con el que se impulsaba un torpedo. Los pasajeros cercanos se alarmaron, pero en otras cubiertas del barco nadie llegó a oír el aviso. En otra cubierta, un pasajero que estaba tomando el aire recordaría después que vio la estela y supo al instante de qué se trataba, aunque quedó paralizado y sin saber cómo reaccionar, pensando, para sorpresa de sí mismo, que se trataba de «una hermosa visión». Una mujer que estaba a su lado preguntó con tono ingenuo: «¿Es eso un torpedo?», pero él ni siquiera fue capaz de pronunciar palabra porque «estaba demasiado hipnotizado para responder, hasta el punto de que mi actitud me pareció absolutamente enfermiza incluso a mí mismo». Otros pasajeros tampoco parecieron saber qué hacer, como si la sorpresa hubiese entumecido su percepción del peligro ante lo que era un inminente desastre. La visible línea de espuma, que se acercaba de manera inexorable, no despertó un pánico inmediato, sino que provocó una surrealista escena de estupor y hasta de inconsciente curiosidad entre los pasajeros. Algunos incluso se inclinaron sobre la barandilla «para ver qué sucedía cuando el torpedo hiciese impacto». Eran incapaces de procesar como una alarma lo que estaban viendo, como si lo inevitable del suceso hubiese convertido en inútil cualquier otro tipo de reacción.

Cuando la estela alcanzó por fin el casco del barco, se produjo una abrumadora explosión, descrita por otro superviviente como «si un martillo de un millón de toneladas golpease una olla de treinta metros de alto». El capitán del Lusitania dio orden de dirigir el herido coloso hacia la costa, con la esperanza de alcanzar aguas superficiales antes de que se hundiese, pero el intento fue inútil; la veloz inundación del casco apagó los motores y provocó un apagón eléctrico generalizado. Muy poco después del impacto del torpedo, se produjo una segunda explosión de enorme magnitud. Todos en el Lusitania dieron por hecho que se trataba un segundo torpedo, pero aquel segundo torpedo —futuro tema de feroz controversia diplomática— nunca fue disparado. Era previsible una segunda explosión si el fuego alcanzaba los compartimentos donde se almacenaba el carbón, pero la inesperada virulencia de ese segundo estallido tomó por sorpresa incluso a los propios alemanes.

El comandante Schwieger, abrumado por lo que estaba viendo a través del periscopio, no había querido seguir con el ataque porque, según su diario de bitácora, «no puedo disparar otro torpedo sobre esta masa de seres humanos que desesperadamente intentan salvarse». En muy pocos minutos, el Lusitania había empezado a ladearse y su morro se clavaba en el agua mientras la popa se elevaba. El más completo caos se había apoderado de las cubiertas; pese a que había botes salvavidas en cantidad más que suficiente, muchos de los botes se voltearon o cayeron en el interior del propio transatlántico por efecto de la progresiva inclinación, y también por culpa del nerviosismo de tripulación y pasaje. El desorden en el desalojo es fácil de comprender; pensemos que el Titanic había tardado dos horas y cuarenta minutos en hundirse… y que el Lusitania se hundió en menos de veinte minutos.

El suceso causó una honda conmoción en todo el mundo. De los mil novecientos sesenta y dos pasajeros del transatlántico, mil ciento noventa y ocho perdieron la vida. Lo más delicado para Alemania es que la tétrica lista de bajas incluía a ciento veintocho ciudadanos estadounidenses. La percepción que los estadounidenses tenían del conflicto empezó a cambiar. El gobierno alemán adujo en su propio favor que el Lusitania estaba transportando material bélico y era por tanto un objetivo militar. Sonaba a excusa (y quizá lo era), aunque el tiempo demostraría que Berlín estaba en lo cierto, pues en las bodegas del Lusitania había setecientas cincuenta toneladas de municiones, cien barriles de polvo de aluminio y una gran cantidad de nitrocelulosa, materiales ambos empleados en la fabricación de explosivos. En términos diplomáticos y de percepción de la tragedia humana, eso poco importaba. El Lusitania era un barco de pasajeros; eso, como es humano, era lo importante cuando la gente leía la noticia en los periódicos.

Los testimonios de los supervivientes hablaban de dos explosiones e hicieron que se acusara al submarino alemán de haber torpedeado por segunda vez un barco que ya estaba condenado a hundirse, lo cual ni siquiera hubiese estado justificado en el caso de un barco de guerra, no digamos en uno repleto de civiles inocentes. Esto empeoraba la ya muy dañada imagen de Alemania. Sin embargo, pese a la oleada de indignación, el presidente estadounidense Woodrow Wilson seguía resistiéndose a entrar en la guerra. Su postura aún tenía algunos defensores, pero menos. Los detractores eran cada vez más numerosos y más insistentes. Theodore Roosevelt, por ejemplo, afirmó que la tragedia del Lusitania se hubiese evitado si Wilson hubiese reaccionado «de manera apropiada» al hundimiento del Gulflight, ocurrido solo una semana antes. La pasividad del presidente encontró críticos incluso en el seno de su propio gabinete de gobierno; el vicesecretario de Estado Robert Lansing, atónito ante la inacción del presidente, presentó su dimisión a las pocas semanas de incidente. Esto da buena idea de hasta qué punto se estaba dividiendo la opinión pública estadounidense.

En Alemania también se produjo una gran conmoción. El gobierno de Berlín empezó a pensar que había cometido un error. Por más que Wilson se resistiese, la posibilidad de una intervención bélica estadounidense ya no podía ser descartada (de hecho, hoy se arguye que el caso Lusitania impulsó una bola de nieve que descendía lenta, pero imparable). Estados Unidos no poseía una flota tan potente como la británica, pero su capacidad industrial era enorme y, si entraba en la guerra, el tiempo se pondría de su lado. Un hipotético desembarco estadounidense en Europa podía agudizar los problemas a los que ya se enfrentaba el ejército del Káiser. La elección era simple en los términos, pero muy complicada en la práctica porque cada opción tenía consecuencias potencialmente nefastas a medio y largo plazo. Berlín podía elegir entre seguir empleando los submarinos con toda su fuerza y sabiendo que Washington terminaría reaccionando con una declaración de guerra, o dar alivio al comercio británico para evitar que los estadounidenses desembarcasen en Europa. Al final, optarían por lo primero. Haciéndolo, pondrían a los británicos en una situación estratégica desesperada.

Irónicamente, fue esa desesperación la que los ayudó a descubrir cuál era la mejor táctica antisubmarina, una táctica que ninguno de los dos contendientes había considerado viable durante los años anteriores de aquella guerra.

(Continúa aquí)

Muy bueno!

Porfin! No había manera de que cargase el articulo

¡Gracias!