María Magdalena es, quizá, la más pornográfica de las santas católicas, y no porque los evangelios apócrifos la representen como esposa de Cristo —ese chisme que atraviesa dos milenios, de los gnósticos al Código Da Vinci de los cojones—, sino porque la pintura occidental se ha obstinado en repetirla como un cuerpo en tensión entre el pecado y la penitencia, con las tetas medio al aire, la cabellera derramada como río negro o dorado, y la calavera puesta al lado como quien se dispone a usarla de portavelas para escribir una canción goth muy intensa. No quiero yo maliciarme que cuando Tiziano pintó su Magdalena penitente, con ojos empañados como lubricante devocional y los rizos cubriendo todo excepto los pezones para excitar a los confesores, no estuviera ilustrando la teología, sino vendiendo un orgasmo disfrazado de penitencia.

La tradición la quiso penitente, cubierta de harapos, escondida en la cueva y llorando su pasado de prostituta (esto, como tantas cosas, es apócrifo), pero los pinceles la devolvieron una y otra vez al lugar de lo prohibido, como si cada brochazo fuese la prueba de que el deseo es más fuerte que la doctrina. La calavera, atributo de la muerte y el memento mori, no oculta que además se muestra el sudor de la carne, la piel brillando en penumbra, la boca entreabierta como quien confunde la plegaria con el gemido. Y ahí es donde la iconografía se convierte en alquimia. La nigredo del barroco no está en el cráneo reseco, sino en la obscena evidencia de que la penitencia pintada es, también, una excusa para mirar las tetas de la santa con bula papal. Por eso la Magdalena es tan peligrosa. Es al mismo tiempo la oficialidad del dogma y el susurro herético que lo socava, es la santa y la esposa secreta de Cristo, la prostituta arrepentida y la iniciada gnóstica que porta el ungüento como si fuese un frasco alquímico, una vagina de cristal donde se cuece el semen real. Es la víctima de la contrarreforma y la musa de los prerrafaelitas, la devota dulzona de Murillo y la pin-up barroca de Cagnacci, el modelo de arrepentimiento victoriano y el vehículo new age para hablar del femenino sagrado.

Si toda pintura de la Magdalena es en esencia una disputa entre la sotana y la erección, entre el cilicio y la lubricación, entre el desierto como retiro y la cueva como útero, no es porque los pintores y pintoras se pusieran de acuerdo en conspirar contra el catecismo, sino porque intuían quizá que en ella late una verdad tan incómoda como maravillosa del cristianismo: que la carne siempre gana, aunque se la intente encadenar con dogmas, y que la penitencia además de fe es también una pose, otra iconografía, una excusa para volver a mirar lo que supuestamente había que tapar. Vamos a verlo, con unos cuadros muy bonitos que añadiremos como ejemplo ilustrativo.

La invención de la penitente

Para entender a la Magdalena penitente como constructo pictórico hay que aceptar que nace en un territorio ambiguo, no es ni puro catecismo ni mera excusa para mostrar chicha, sino un umbral donde la piedad y el deseo conviven como dos amantes que empiezan a sobarse en la penumbra de una sala de cine viendo a Nosferatu. Tiziano, en su Magdalena penitente (1533), lo deja claro. La santa tiene los ojos empañados, sí, y los dirige al cielo como si implorara redención, pero al mismo tiempo muestra el pecho apenas cubierto por una cascada de cabello que se derrama como miel alrededor de sus pezones, de manera que la devoción y la excitación del espectador se confunden en un mismo gesto, el de no saber si la mirada elevada se dirige al vislumbrar la ascensión de Jesús o es que está a punto de correrse. El cuadro no es solo erotismo disfrazado de arrepentimiento, es también la constatación de que lo piadoso también puede ser voluptuoso, que el arrepentimiento puede representarse con lágrimas sinceras y con un pezón asomando al mismo tiempo. Por qué no.

Lavinia Fontana, en su Noli me tangere (1581), refuerza esa condición liminal. La escena bíblica del «no me toques» es dogmáticamente el recordatorio de la distancia entre lo humano y lo divino, pero en la tela se percibe otra vibración, casi íntima. Cristo la aparta, pero el gesto está cargado de cercanía, de roce negado que excita tanto como prohíbe. Fontana, con su mirada femenina, construye a la Magdalena como figura que oscila entre la discípula fiel y la amante frustrada, pues no es solo penitente ni solo erótica, es las dos cosas a la vez, en una tensión irresoluble que precisamente la define.

Y Tintoretto, en su Magdalena penitente (1598–1602), teatraliza esa misma ambigüedad con su habitual grandilocuencia veneciana. La luz recorta un cuerpo en trance, desgarrado entre el dolor sincero y la mirada tierna, como si el arrepentimiento pudiera ser tanto un gesto piadoso como una performance sensual. No sabemos si vela al Dios al que suplica o al deseo que renuncia, pero en esa indeterminación radica su poder. De nuevo la pintura la convierte en una figura liminal, a caballo entre dos mundos. Así se inventó la penitente, ese un cuerpo que no podía pertenecer del todo ni al dogma ni al deseo, un umbral en el que la teología necesitaba lágrimas y los pintores añadieron carne, y donde el espectador y espectadora nunca sabe si está asistiendo a una lección moral o a una epifanía erótica. Magdalena es la santa del ni una cosa ni la otra, sino ambas, y por eso no ha dejado de obsesionarnos. Vive en ese espacio intermedio donde lo sagrado y lo sexual se rozan sin tocarse, o se tocan sin poder confesarlo.

Magdalena como objeto de alquimia visual

Si la invención de la penitente nos mostró a una mujer atrapada entre la devoción y la carne, el Barroco la convirtió en un laboratorio hermético donde cada atributo se revela signo de transmutación. La calavera no es solo memento mori, sino materia en descomposición, etapa de la nigredo alquímica que promete una purificación posterior. La vela de Georges de La Tour, en su Magdalena con dos velas (1625-1650), no ilumina tanto el rostro de la santa como el secreto de su combustión. Arde y se consume como ella entre lo carnal que desaparece y lo espiritual que se eleva en humo. Y ahí, entre la cera que se derrite y la carne de ese escote abierto que palpita en penumbra, se juega la alquimia de su figura, pues estamos asistiendo a un ejercicio de penitencia sincera y también a un espectáculo íntimo de recogimiento sensual.

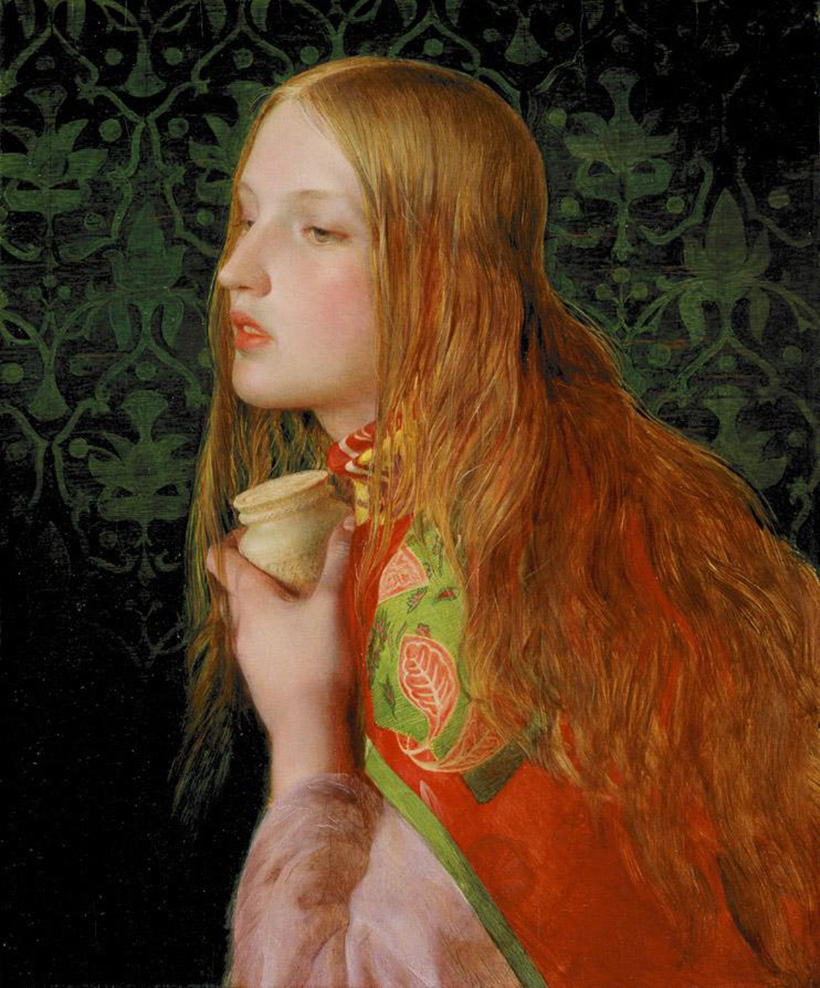

Francesco Furini, en su Magdalena penitente (1634), fue bastante más explícito. El torso desnudo de la santa, la mirada al cielo… parece un ritual donde el arrepentimiento se representa con el mismo lenguaje que el placer. El dogma lo justificaría como ejemplaridad penitencial, pero la iconografía revela además que el cuerpo se ofrece como materia prima, como plomo que se intenta transmutar en oro. En clave gnóstica, el abandono de la carne es revelación porque lo sagrado no se separa de lo carnal, sino que lo atraviesa. Incluso obras menos populares como la de Francesco Lupicini (1630, podéis verla encabezando el artículo) participan de esa operación. La semidesnudez que se adivina en la blusa rota, el gesto apesumbrado y las manos entrelazadas con la mirada perdida entre la calavera y la cruz, todo indica un tránsito, un pasaje alquímico donde el cuerpo de la penitente se convierte en atanor, en horno de transformación. Porque el cuerpo de María Magdalena envuelve los símbolos. Es penitencia y al mismo tiempo es erótica. La tensión no se resuelve, se muestra como paradoja, como prueba de que en la Magdalena conviven sinceridad devota y deseo, dogma e iniciación. En este barroco de velas y calaveras, de pechos desnudos y lágrimas, la Magdalena es menos un personaje que un proceso, la materia negra que se quema para prometer una luz futura, la santa que muere a su pasado y resucita como iniciada. Y lo que en apariencia es penitencia contrarreformista es, al mismo tiempo, el mapa simbólico de un rito de paso gnóstico. Es el lugar liminal por excelencia, no es completamente santa ni del todo pecadora, sino sustancia en ebullición, mezcla de lágrima y sudor, de incienso y humo de vela, de cadáver y deseo.

Lo femenino esotérico

Si en el Barroco María Magdalena puede verse como un horno de símbolos alquímicos, en las manos de algunas pintoras se convirtió directamente en un cuerpo de iniciación, una figura que no se limitaba a llorar pecados sino que transitaba por los territorios del secreto y de la revelación. Artemisia Gentileschi lo entendió mejor que nadie, y no solo porque pintara con talento descomunal, sino porque en su vida conoció en carne propia lo que significaba el abuso masculino: fue violada de adolescente por un maestro de su padre, y el juicio posterior la obligó a demostrar su «honor» bajo tortura, en ese eterno patriarcal de que la culpa es de ellas porque etc. Esa biografía atraviesa sus lienzos. En La conversión de la Magdalena (1615-1616), la santa aparece en el instante exacto del abandono, cuando el lujo queda atrás y el vestido se convierte en signo de mutación. El espectador puede verlo como arrepentimiento ejemplar, pero el lienzo sugiere también un despojo ritual donde lo que se abandona no es solo el pecado, sino una identidad forzada pues es la máscara social que se quema en la hoguera de la mirada.

Ese mismo pulso se intensifica en la Magdalena en éxtasis (1620–1625), también de Artemisia: la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados, la boca entreabierta, el cuerpo arqueado. El catecismo dirá «éxtasis místico», yo diría que se va a correr. Y quizá no hay contradicción, ya hemos visto que lo erótico y lo místico conviven porque la Magdalena encarna el umbral donde lo carnal se vuelve espiritual y lo espiritual se experimenta como placer corporal. En clave gnóstica, su éxtasis es revelación interior, un conocimiento que no pasa por la doctrina sino por el cuerpo. Pero pintada por Artemisia, mujer que había sido sometida y estigmatizada, ese éxtasis es también un grito de afirmación del cuerpo femenino no como objeto de abuso, sino como territorio de revelación, como lugar donde lo sagrado se experimenta a través del placer propio.

En la Magdalena penitente (1663) de Élisabeth Sirani, el recogimiento se acompaña de un libro abierto y una calavera que ya hemos visto anteriormente, y la santa se convierte en lectora y pensadora, no solo en penitente o cuerpo deseado. El libro, abierto sobre la mesa, simboliza tanto la palabra de Dios como el acceso directo al conocimiento, mientras la calavera recuerda la caducidad del cuerpo. Entre ambos objetos se traza la misma frontera que define a María Magdalena y estamos viendo, como el saber frente a la muerte, lo espiritual frente a lo carnal, el texto abierto que transmite frente al cráneo que calla. Y todo ello con los pechos descubiertos y un gesto ambiguo de éxtasis, donde lo místico se confunde con lo erótico como una lectora devota y cuerpo ardiente, como si la lectura fuese también una forma de orgasmo.

Así surge la Magdalena esotérica, como una santa que, más allá del dogma, porta la gnosis, la sophia oculta, la revelación que se transmite en silencio. En algunos evangelios apócrifos aparece como la discípula predilecta, la única a la que Cristo confía palabras vedadas al resto, y esa tradición la convierte no en seguidora secundaria, sino en heredera espiritual, compañera y guardiana de un secreto que desafía al relato oficial. El frasco de ungüentos se convierte en cáliz hermético, la cueva en matriz simbólica, el éxtasis en vía de conocimiento. Y si el cáliz del altar guarda la sangre de Cristo, la herejía no tarda en imaginarlo en lo que todes estáis pensando, claro: lefa. El semen en el útero de Magdalena convertida en sacramento clandestino, el linaje como misa privada. De Artemisia a Sirani, pasando por las lecturas posteriores que la hicieron esposa de Cristo o guardiana de la sangre real, lo que emerge no es una penitente avergonzada, sino una iniciada que habita el intersticio entre carne y espíritu, entre dogma y herejía, entre súplica y gozo, entre la violencia sufrida y la potencia afirmada de lo femenino.

Dulzura y voluptuosidad, la Magdalena como las madalenas (perdón)

En pleno siglo XVII, María Magdalena se bifurca en dos caminos opuestos que, sin embargo, comparten su raíz en el dolor por Cristo. En Magdalena penitente de Murillo (1650) la santa aparece dulcificada, envuelta en una melancolía que es casi ternura, un llanto que no busca excitar a los dacrifílicos (si sabes qué es esto es que eres un cochino/a) sino conmover. Es limpio y casi decorativo, como esas gotas de cera que no manchan pero brillan. Es el barroco sevillano haciendo pedagogía emocional, lágrimas invisibles, una especie de gotelé devocional que disimula el deseo bajo la capa del duelo. Llora por Cristo, sí, pero con la compostura de quien sabe que la cámara de la Inquisición está grabando.

Pero el caso es que Guido Cagnacci decidió dejarse de hostias, arremangarse frente a la tela y con su Magdalena penitente (1663) nos dio una ración del buen y viejo porno católico. Su santa yace sentada, senos al aire, piel resplandeciente, como si la penitencia fuese la excusa para posar con un rosario en la mano mientras por la postura y el gesto la calavera pudiera estar perfectamente lamiendo su ombligo antes de bajar a comerle el coño de rodillas (si las tuviera) como mandan los cánones. El dogma nos explicará que aquello era moralizante —«mirad lo que os pasa si pecáis»—, pero el cuadro funciona como la promesa inversa: «mirad lo que os perdéis si os conformáis con Murillo». Aquí también hay dolor por Cristo, claro, pero un dolor que se confunde con gemido, como si el lamento por el Redentor fuese indistinguible del previo a otra cosa más terrenal.

Entre ambos, la penitente se convierte en campo de batalla con la dulzura edulcorada de las lágrimas recogidas para convencer a los fieles de Murillo a un lado, y del otro la obscenidad piadosa de Cagnacci, donde el arrepentimiento es sexo oral. Dos extremos de la misma herida a causa del dolor por Cristo, ya sea como lamento sincero o como lubricante visual. Y así, entre el cilicio sevillano y el gemido italiano, la Magdalena barroca confirma que ni la devoción más estricta pudo sofocar el deseo que se colaba entre los pliegues del lienzo.

El siglo XIX y la estilización de la penitente

En la Inglaterra victoriana, donde la moral se imponía bajo siete capas de disciplina inglesa pero los burdeles trabajaban a tres turnos, María Magdalena volvió a reaparecer como excusa para procesar el deseo a través del arte. George Frederic Watts, en La Magdalena al pie de la cruz (1866–1884), pinta a la santa abatida y arrodillada, con ese rostro de palidez cerúlea transido de dolor alzado hacia Jesús muerto. Es la Magdalena como viuda inconsolable, llorando al esposo que nunca fue, símbolo de un eterno femenino que gime sin resolver, una figura de ruptura emocional tremendamente bella que yo veo perfectamente colando como portada de disco de doom metal por toda esa estética de pena interminable, de lamento convertido en ceremonia, donde la pesadez de la tristeza es al mismo tiempo un fetiche visual. Y claro, en pleno XIX, ese lamento también servía como fetiche de la mujer caída, sufriente, pero bellísima en su miseria.

Muy distinta es la propuesta prerrafaelita de Frederick Sandys (1858–1860). Su María Magdalena tiene rostro anguloso, melena de fuego y labios entreabiertos de amante despechada y santa arrepentida en una penitencia que es el puro melodrama pictórico de la pecadora como musa sensual, apenada por Cristo con el mismo gesto con el que podría estarlo por uno que le hizo ghosting. Pero através de ese gesto en la antaño musa doliente, en esa mirada y esos labios de belleza desbordada se cuela la vindicación de una feminidad peligrosa, imposible de domesticar.

El francés Jules Lefebvre, en María Magdalena en la cueva (1876), es otro que tal baila como Guido Cagnacci y clama ante Dios y ante sus semejantes que él no vino a pintar medias tintas. Presenta a la santa completamente desnuda, académicamente perfecta, con el brazo cubriéndole el rostro en un gesto de aflicción que oscila entre el pudor y el abandono, como si la penitencia y el desmayo erótico fueran indistinguibles. Alrededor, unas flores delicadamente colocadas suavizan la escena y añaden el contrapunto simbólico de la caducidad de la belleza, la fragilidad de la carne, la vanitas disfrazada de ornamento, toda esa movida, ya sabéis. Y todo posando en el interior de una cueva que ya no es solo retiro ascético, sino matriz simbólica donde el dolor por Cristo se entrelaza con la exhibición del cuerpo que más que objeto para el espectador puede leerse como un útero simbólico donde la penitente se reapropia de su deseo. La piedra enmarca la piel, la convulsión de los dedos de los pies aluden a un orgasmo y la renuncia se convierte en espectáculo sexual bajo la coartada de lo sagrado, una Magdalena puta por voluntad propia frente a siglos de insultos convertidos en virtud y el deseo en poder.

Y para terminar, Alfred Stevens, en su María Magdalena (1887), ofrece una penitente distinta a las de sus contemporáneos, ni la mujer rotísima de Watts ni la desnudez académica de Lefebvre, sino una figura recogida, melancólica, con gesto ausente y melena perfectamente desordenada. Su postura, apoyando la cabeza en la mano, recuerda más a una modelo en descanso que a una santa en trance, y en esa penitencia que se parece a pose fotográfica radica su belleza. En el regazo sostiene la inevitable calavera en una confidencia silenciosa, como si la muerte fuese un animal doméstico al que acariciar. Y todo ello con la luz sobre la piel contra la sombra absoluta del fondo, la belleza resaltada por el vacío, el dolor por Cristo convertido en composición estética, tan devoción como moda, tan vanitas como decorado.

El XIX no arruinó a la Magdalena, la vistió —o la desvistió— con la moda de su tiempo. Fue la viuda inconsolable de Watts, hundida en un duelo tan solemne que hoy suena a riff de doom metal; la musa pelirroja de Sandys, belleza prerrafaelita que convierte la penitencia en deseo pictórico; el cuerpo lujurioso de Lefebvre, reclinado en la cueva como quien entiende que no hay piedra incómoda si se trata de follar; y la melancólica de Stevens, iluminada contra un fondo oscuro que convierte su languidez en pose gótica avant la lettre. Cada una de estas Magdalenas respira el mismo trasfondo múltiple, el dolor por Cristo transmutado en estética, la penitencia transformada en lenguaje contemporáneo. Pero ese dolor decimonónico también puede leerse como duelo por una intimidad más profunda, la del secreto compartido con Cristo y borrado de la historia oficial. En la palidez de Watts, en la melancolía de Stevens, late no solo la viuda imaginaria del Redentor, sino también la compañera silenciada, la heredera de un conocimiento que no llegó a escribirse en los evangelios canónicos, y si hoy nos tienta leer en estas obras ecos de portada de disco, de catálogo académico o de editorial decadente, es porque no han perdido nada de su potencia simbólica.

Un espejo de obsesiones

La Magdalena no es un personaje, es un espejo. En ella la pintura europea proyectó lo que nunca pudo resolver sobre la tensión entre dogma y deseo, entre penitencia y fascinación, entre lágrimas sinceras y pechos estratégicamente descubiertos. Desde el Tiziano que la convirtió en belleza del arrepentimiento hasta el Stevens que la sentó a posar con la calavera como si fuese mascota gótica, lo que vemos no es solo la evolución de un motivo iconográfico, sino un mapa de obsesiones colectivas. Hay dolor por Cristo, siempre presente. Hay la sospecha persistente de que María Magdalena fue también su confidente, la discípula predilecta, incluso la compañera borrada del relato oficial, secreta transmisora de secretos. Hay una puta orgullosa, no como penitente forzada sino una mujer que hace del goce una forma de sabiduría y del deseo una virtud. Hay símbolos que se repiten como letanías y cambian de sentido según el pincel, hay calaveras como memeto mori o juguete o penitencia, hay un libro como Biblia o como grimorio gnóstico, hay frascos de ungüentos como reliquias o como vasos alquímicos, hay una cueva como penitencia o como útero. Hay una cabellera, atributo erótico y velo litúrgico, y hay flores que nos recuerdan que incluso el erotismo académico necesita un toque de vanitas.

Y sobre todo hay ambigüedad, esa cualidad liminal que convierte a la Magdalena en santa y en hereje, en esposa secreta de Cristo para los apócrifos, en musa prerrafaelita para los victorianos, en arquetipo de femenino sagrado para el neopaganismo, en portada de doom para mí, que soy un flipao. No hay un solo relato que pueda domesticarla, porque todos conviven en ella: el cristianismo, la gnosis, la alquimia, la moda, la pornografía y la melancolía. La Magdalena es eterna pues su iconografía nunca se decide del todo. Llora y seduce, reza y goza, acaricia calaveras y sueña con Cristo, es penitente y pin-up, santa y musa, lágrima y lubricante. En esos intersicios seguirá siendo el personaje más peligroso del imaginario cristiano, la prueba de que por mucho que se predique la renuncia el deseo siempre encuentra un modo de colarse, incluso en la cueva más oscura o en la tela más solemne.