El 12 de junio había sido la fecha escogida para las elecciones municipales. No obstante, el proceso electoral requería de algunas semanas más para que una junta liderada por Piero Bargellini, notabilísimo divulgador de la cultura toscana y mano derecha de Giorgio La Pira, ascendiese hasta la alcaldía de Florencia un 29 de julio de 1966. Bargellini se echaba a los hombros el reto de la modernización y asumía la responsabilidad de regenerar la ciudad en términos democráticos. Fue de todo menos fácil. Tres meses después del nombramiento, el Comune (Ayuntamiento) se resentía de una crisis institucional que amenazaba con destituir de manera prematura al nuevo alcalde. Mientras, el Cinema Arlequino proyectaba Le piacevoli notti, una película verduzca de Gassman, Tognazzi y la Lollobrigida. El Capitol daba Il sipario strappato (Cortina rasgada), lo último de Hitchcock con Paul Newman y Julie Andrews. En las radios sonaba «Paperback Writer», «Eleanor Rigby» y «Yellow Submarine»; o el «Paint It, Black» de los Stones. Raphael cantaba «Yo soy aquel» en Eurovisión, The Animals grababa Animalism con Frank Zappa, B. B. King o Ray Charles, y Adriano Celentano denunciaba el desequilibrio urbanístico en Italia con Il Ragazzo della Via Gluck. Parecía que la vida seguía.

Entre tanto, Bargellini había puesto en marcha una campaña de mantenimiento a la que llamó lacónicamente «Firenze pulita» (Florencia limpia), y la noche del 3 de noviembre, saliendo del Hotel Minerva, bajo una lluvia de justicia que no daba tregua —tres días y el cielo seguía orinando—, este levantó la vista y, mientras se sacudía las solapas de la gabardina, susurró: «Florencia limpia está muy bien, pero me parece que estamos exagerando». Ahí acabó el humor.

A medianoche comenzaron a saltar las alarmas: Montevarchi, Incisa, Pontassieve, Signa, Montelupo, todo el Casentino. Algo debía estar sucediendo en la campiña, pues el extrarradio de Florencia comenzaba a parecerse a un archipiélago de islas diseminadas. Las vías de comunicación estaban cortadas, no había luz, tampoco agua, y solo eran las doce de la noche. Una hora más tarde se confirmó la imposibilidad de llegar hasta Empoli. Se barajaron entonces dos alternativas. Una, dar la alarma y hacer sonar todas las campanas de la ciudad; la otra, evitar el pánico a toda costa y esperar a que el río firmase un armisticio. Optaron por la segunda. No tuvieron memoria, esos florentinos. Varios afluentes como el Sieve, que anegó todo el Mugello, o el Mugnone, que se derrumbó literalmente contra las Cascine, fueron el símbolo parlante de lo que estaba por llegar. Las primeras víctimas materiales fueron el hipódromo y el zoológico, cuya destrucción dejó tras de sí una lengua de légamo y muerte de setenta caballos de pura raza y a Canapone, el famoso dromedario al que todos los niños adoraban.

Eran las tres de la madrugada. Un cronista de La Nazione, Franco Nencini, comenzó a hacer llamadas: Scandicci, Signa, Montelupo. Finalmente consiguió hablar con Carlo Maggiorelli, un empleado de cincuenta y dos años que cubría el turno de noche en el acueducto de Anconella con el único sustento de un poco de café, una pizca de pan y diez cigarrillos. En virtud de mantener su puesto, el hombre fue devorado por un torrente de limo como la saliva se desliza por un desagüe. Fulminante. Murió al teléfono, atendiendo esa llamada. Lo encontraron dos días después sumergido en el fango. Hoy pervive en una calle que lleva su nombre.

Media hora más tarde un suboficial de bomberos daba otra alarma y entonces, ya sin demora, la Prefectura y el Palazzo Vecchio movieron ficha. En Roma no aparecía nadie, nadie sabía lo que estaba sucediendo y nadie pudo anticiparse a la dimensión trágica de una de las mayores conmociones de la historia de Italia. Minutos después aparece el primer teletipo de ANSA, la primera agencia de comunicación italiana. Cae la siguiente víctima: la orilla opuesta del río, Oltrarno, que se anega por completo en cuestión de veinte minutos. Allí vivían unas cincuenta mil personas. Y lo peor aún estaba por llegar. Por temor a que el agua los quebrase, los diques de Levane y La Penna abrieron sus compuertas. El Arno se precipitaba y nada podía frenarlo.

El esqueleto de la ciudad, aun así, ofrecía alguna esperanza de poder resistir la embestida del temporal. Pero no aguantó. A las siete de la mañana las expectativas se derramaron cuando la espalda de piedra de Piazza Cavalleggeri cedió y ya la furia avanzó como una pesadilla traumática, primero encarando la Biblioteca Nazionale, y después serpenteando hasta morder el corazón de Santa Croce. El pánico se propagaba, el agua se extendía por toda la piel de la ciudad. Su sinuosa orografía tampoco pudo salvarla, dado que la ley hidrostática de vasos comunicantes la volvía aún más indefensa. No es caprichoso pensar que Santa Croce debió de convertirse en la imagen bíblica del diluvio universal. Una imagen que algunos no se han quitado aún de la cabeza. Es lógico. Sobre todo si se vive una experiencia tan quijotesca como la de ver a una comitiva de borrachos renqueando y chocando unos con otros y percatarse de repente, como de un hostiazo, de que no se trata de personas sino de coches. No es poca cosa. Mientras tanto, a las nueve el agua trepaba hasta el Duomo, y a las diez un jubilado moría en la calle Scipione Ammirato a causa de la explosión de un depósito de carburo. No hay que perder de vista, y no es un dato cualquiera, que no era agua como tal, sino un engrudo de gasóleo, fango y desechos que empujaba con la fuerza de una excavadora.

Hay que recurrir ahora a un periódico, La Nazione. Aunque podríamos llamarlo leyenda. Porque para tener una idea precisa de lo que significó esta calamidad no hay que buscar en la RAI, ANSA o en medios internacionales, sino en su hemeroteca. Quién lo diría en el siglo XXI, ¿eh?: ¡una hemeroteca! Volvamos. No muy lejos de aquella explosión se encuentra su sede. Pero el periódico, primero de tirada nacional en Italia y voz soberana de Florencia desde 1859, debido sobre todo a una creciente demanda informativa que entonces bullía como burbujas de gaseosa, necesitaba una renovación. En vistas de que el nuevo edificio disponía de un mayor espacio, daba trabajo a más personas, ofrecía una cobertura editorial más amplia, y además contaba con las mejores rotativas de Europa (monstruos mecánicos de ochenta y cuatro metros de largo importados de Alemania), la antigua sede de la calle Ricasoli pasó a convertirse en un documento histórico. Tanto y tan poco. Cuarenta días llevaban instaladas esas rotativas en la nueva imprenta cuando el Arno entró por uno de los vértices de la calle Paolieri y las sepultó. Como una hormiga bajo un zapato. Chak. Florencia era ya un inmenso colador donde regurgitaban los sedimentos y el gasóleo, de color amarillo, macilento, conducidos por el aroma pútrido de la fatalidad.

Lo cuenta Maurizio Naldini en «L’Arno straripa a Firenze. Quaranta anni dopo» (La Nazione, 2006). El día 3 unos ladrones atracaron un banco y se llevaron un botín de dos millones de liras. Todo hacía sospechar que esa sería la portada del viernes, pero la naturaleza a menudo juega sus cartas por debajo de la mesa. La misma noche del jueves, en paralelo a los primeros avisos, otro periodista echó un vistazo por la campiña para ver cómo estaban las cosas. Confirmó las primeras sacudidas en el Girone y la Anchetta. La devastación era Compiobbi. Ya tenían el titular: «El Arno se desborda en Compiobbi». Bueno, creían que. Porque se lo enviaron al redactor jefe para que lo revisara y este volvió a llamar al tipógrafo. Y no se sabe muy bien con qué intuición, pero en el último momento Elvio Bertuccelli lo cambió por Florencia. Mítica y a la vez dolorosa, la frase «L’Arno straripa a Firenze» («El Arno se desborda en Florencia») lo resumía todo. Por un lado, el presente de un pueblo que veía cómo sobre sus costillas se rompía el río que lo había amamantado durante veinte siglos de civilización; por otro lado el pasado, que les obligaba a rememorar el historial de calamidades (hay contabilizadas cincuenta y dos inundaciones, precisamente desde otro 4 de noviembre, este de 1177, la primera de todas ellas) que habían terminado relegadas a archivos notariales; y por último, de algún modo, el futuro, puesto que ante una desgracia de dimensiones apocalípticas como esta la gente se veía impelida de nuevo, taxativamente, a construir un mañana sobre tierra baldía. No es baladí recordar que de las entrañas de la ciudad más bella del mundo salieron más de medio millón de toneladas de detritus.

Pero Florencia no renació sola. De pronto, salidas de no se sabe dónde, comenzaron a llegar personas de todo el mundo: niños, periodistas, estudiantes, académicos, turistas, personalidades… todos querían reflotar la dignidad de la ciudad del mismo modo en que se socorre a una madre en brazos. La basílica de Santa Croce necesitaba ayuda. El patrimonio estaba en peligro, pero no solo allí, en todas partes: la Magdalena en madera de Donatello, la Última Cena de Giorgio Vasari, el Entierro de Cristo de Francesco Salviati, la Incoronación de la Virgen de Botticelli (a salvo acostada sobre una pila de tablas improvisada), la Piedad de Ghirlandaio en Ognissanti… eran incontables. Pero si había algo que pudiera convertirse en un hito, un memorial o un emblema del dolor, eso fue el Crucifijo de Cimabue. Narra un periodista, Giorgio Batini, que cuando Pablo VI vino a Florencia a oficiar la misa de Navidad, el pontífice pasó por Santa Croce para verlo y se inclinó sobre él «como si estuviera asistiendo a la segunda muerte de Cristo». Se perdió el 30 % de la capa pictórica. Irrecuperable ya.

También la Biblioteca Nazionale recibió un buen varapalo. Bajo el fango había enterrados —ahora se sabe con precisión— cerca de un millón de libros, de los cuales un 85 % pudo recuperarse; dieciocho mil ejemplares siguen restaurándose hoy día. A todos esos jóvenes, turistas, transeúntes y espontáneos que formaron interminables cadenas humanas, se les denominó «ángeles del fango» (angeli del fango). Jamás en la historia se había visto un acto de hermanamiento tan sólido, tan profundo, tan solidario. El entonces párroco de San Niccolò Oltrarno, Giampietro Gamucci, afirma hoy con noventa y dos años que «antes del 4 de noviembre éramos dos pueblos: creyentes y ateos, comunistas y democristianos, fieles e infieles. En aquel momento la universalidad del problema anuló todas nuestras diferencias». Fue tal la repercusión internacional que incluso Ted Kennedy, senador de Massachusetts y hermano del presidente asesinado, vino a la ciudad para anunciar la creación del C.R.I.A. [Comitee for the Rescue of Italian Art], una comisión de rescate de patrimonio histórico-artístico que reunía a especialistas de todo el mundo y aportó una suma nada desdeñable de dos millones y medio de dólares. La cita del humanista florentino Leonardo Bruni se hizo carne: «Todo hombre tiene dos patrias. Aquella en la que nace y Florencia».

Aun así, por fortuna, hay que decirlo, ese viernes fatídico estaba previsto el desfile de las Fuerzas Armadas y esto concedió a los italianos un día más de descanso. Los que habían planeado alguna excursión de tres días y salieron el jueves antes de que las carreteras quedaran bloqueadas, se ahorraron la zozobra; pero el resto, la mayoría, dormía. Era fiesta nacional. Y tal vez por eso, aunque no se sepa con exactitud, se registró la escuálida cifra de treinta y cinco muertos. No es una frivolidad. Digo escuálida porque tan solo en Venecia, donde el fenómeno en vez de alluvione se llamó l’acqua granda, esta dejó tras de sí cien muertos, a treinta mil personas sin casa y a más de tres mil evacuadas. Los motivos allí: cuatro ríos desbordados, treinta horas de acqua alta —1,94 de altura en San Marco, algo nunca superado desde entonces— y vientos de siroco de 80 km/h. Hay que hacerse cargo de los números para saber que las consecuencias fueron terribles, pero pudieron ser implacablemente devastadoras. «Dos gemas de la vida cultural italiana fueron presas de una estrella adversa, de una amenaza de destrucción total», como recordó después Vittore Branca.

Héroes hubo muchos: Ugo Procacci, Umberto Baldini, Luisa Becherucci, Enrico Mattei, el propio Bargellini, todos hicieron lo indecible para hacer reverdecer esta ciudad que de pronto dejó de ser un mero centro urbano y se convirtió en una persona. Sufría, y por eso se humanizó. Sin embargo, lo más sorprendente no fue que Florencia reformulase su antigua virtud cívica de cohesión social, reforzara su solidaridad o apuntalara los valores que hacen de una ciudad algo más que un territorio habitado por personas. Lo más sorprendente fue que toda Italia desoyó por completo la voz de socorro de su hija predilecta. Los primeros efectivos del Gobierno tardaron una semana en llegar, los periódicos relegaron la noticia hasta a la séptima u octava página, y los telediarios, no sin infamia, se atrevieron a decir que estaba saliendo el sol. «Una beffa. Una beffa!», dice la voz en off de un documental. Es cierto: fue una mentira del tamaño de Burj Khalifa. Florencia entera estaba desapareciendo y las noticias eran un anecdotario de folletín. La lección universal que dio entonces Enrico Mattei (director de La Nazione) al mundo fue que la información no solo tenía que ser el pilar central de un Estado democrático, sino el método más infalible e irreprochable de mantener la vida y la memoria de un pueblo. Y así fue. Por eso, cuando el periodista Umberto Cecchi recuerda las visitas de Aldo Moro y Pablo VI, señala que los florentinos no fueron muy amables con ellos: «La gente necesitaba personas que viniesen a retirar el fango, no personas que vinieran a ver cómo otros lo retiraban».

Al problema le siguió otro problema: la seguridad. Todos lo sabemos. A la naturaleza no se la puede sentar en un banquillo de acusados, las pólizas de seguros quizás sirven para avivar el fuego de la chimenea, pero poco más: la tierra, sencillamente, es inapelable. Pero sí se puede aminorar el riesgo o contrarrestar el ímpetu de los elementos. En el caso de Venecia, fue la condesa Teresa Foscari Foscolo, fundadora de Italia Nostra y persona que propició la visita del senador Kennedy a la ciudad del Arno, la primera en alertar de esta situación con severidad: «¿Quién puede decir hoy que esto no sucederá de nuevo? ¿Quién?», y lanzaba un aviso: «Hay una frase en latín que dice “Incertus quando certus am” [Se sabe que llegará, pero no cuándo llegará]. Que los administradores no la olviden nunca». Cuando Matteo Renzi ocupaba la alcaldía de Florencia antes de ser nombrado primer ministro, el historiador Pier Francesco Listri dijo en un artículo: «¿Por qué Florencia, en la memoria del “agua furiosa” que la zarandea, no se hace promotora, quizás en un noviembre próximo, de un gran encuentro mundial de expertos y especialistas para dar respuesta a un problema que hiere la vida de las personas? Un diluvio puede servir para algo». Y hoy Enio Paris, profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Florencia, insiste en subrayar que el riesgo no se ha reducido de manera significativa. Conclusión: no existe seguridad ante un nuevo derrame natural.

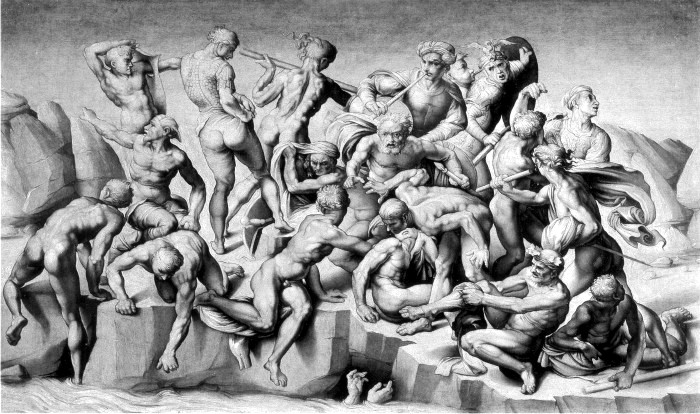

No obstante, algo en mi imaginación desea regresar a 1364, en concreto a la batalla de Cascina. Y les explico. Para ilustrar esa noche de verano me sirve otro hijo predilecto, Miguel Ángel Buonarroti, que tuvo que leer la Crónica de Filippo Villani para dibujar el cartón que decoraría el Salón de los Quinientos, la sala de gobierno del Palazzo Vecchio. La obra es sencilla. Entre disputa y disputa, un breve descanso permite a los florentinos darse un baño en el Arno. Pero de pronto suena la corneta: los pisanos se aproximan ferozmente. Automáticamente los soldados vuelven a sus puestos como pueden, tienen que coger el yelmo, trincar las calzas, colocarse la armadura, arrear a los caballos… todo parece más lejos de lo que está y los nervios embotan los músculos, pero la angustia no inmoviliza a los florentinos. Era suficiente una escena aislada como esa para que la elocuencia de Miguel Ángel brillara del mismo modo en que otro hubiera tenido que optar por un lance bélico para lucirse.

No importa si Florencia venció esa batalla, como así fue. No importa si el temperamento resolutivo de aquellos antepasados refleja la tenacidad de los florentinos de 1966, como así sostengo. Lo único que importa es que Miguel Ángel la recordó en un cartón. La hizo viva. Y aunque la obra no fue presa de ninguna inundación, también desapareció. Se perdió, dejó de existir. Hasta que Aristotile da Sangallo la copió, la recordó; una montaña a la que yo, en otro orden de cosas y con modestia infinita, aspiro por escrito ante ustedes. Porque copiar no solo es imitar, es salvaguardar la memoria. Insuflarle la vida. Ahora piensen en una calamidad y apliquen la fórmula. Después de todo, voy a confesarles algo. A veces me da por creer que estoy loco. A veces pienso que todo es cuestión de recordar milagros.

«Paint it, black», de la época racista de los Rolling.

Tengo el día despistado. Si soy indiscreta, ando un poco perdida entre inundaciones y obras de arte. Pero me maravilla la prosodia de este artículo: antes de que terminara el primer pàrrafo, ya estábamos arrebujándonos en el acento italiano. Y todo lo demás me encanta. Tiene algo de sublime y de doméstico, y de mío. Señor Arsenal, me ha encantado su conversación, vuelva en cuanto pueda.

Adoro Italia; no hay un país más abigarrado, loco, desordenado, pujante, bello y creativo que ése. Del sobrio norte al despendolado sur; de los Miguel Angel, Galileo a Montalcini y Rubbia; de los Savonarola a la Mafia; Italia tiene muchas sombras pero muchísimas más luces que me asombran y me enamoran todas las veces que voy. No obstante, el señor Arsenal me gana por auténtica goleada; pensé que me encantaba Florencia pero frente a este artículo, estoy muy atrás.

Más sobre lo que ocurrió con algunas obras dañadas en este desastre:

http://despuesnohaynada.blogspot.lt/2016/12/la-ultima-cena.html

Pingback: 50 años del Alluvione de Florencia (1966)

Super interesante este articulo, muy util

¡Gracias!

Pingback: Ficciones de la historia de Italia (1) - Jot Down Cultural Magazine