Les parecerá extraño, pero mi padre todavía no ha pisado el siglo XXI y, sinceramente, dudo mucho que lo vaya a pisar jamás.

Su vida cotidiana, siempre metódica y distante, ha girado desde que tengo memoria en torno a la lectura y la escritura —dos mundos a los que accede a través de un viejo par de gafas bifocales anclado al borde de su nariz y una antigua máquina de escribir Olympia Traveller de Luxe que durante muchos años ha hecho en nuestra casa las veces de despertador familiar—, y nunca se ha visto tentada por modernidades tales como la telefonía móvil o la informática, cuya ajenidad es proporcional a la cantidad de tomos enciclopédicos y diccionarios que habitualmente pueblan su escritorio.

Un buen día, hace ya bastante tiempo, me preguntó qué era internet. Por supuesto, y aunque tibiamente, conocía sus usos y funciones. Sabía de su papel fundamental en esa utopía que llamamos sociedad de la información. Su pregunta no venía acompañada, por lo tanto, de la natural curiosidad y desorientación de quien se acerca por primera vez a un concepto desconocido. Más bien al contrario, su intención era terminar de entenderlo, y de ahí el irritante tufillo ontológico de sus palabras. Quería saber qué era internet exactamente. Qué lo dotaba de entidad propia. Dónde estaban esos millones y millones de páginas y portales interconectados que conformaban el hiperespacio. En su lado de la realidad, refugiado tras ese par de gafas bifocales y esa muralla de libros, la existencia de internet —como de tantas otras cosas— se le antojaba imposible…

Comprendí aquel día que mi padre y yo ya no estábamos viviendo el mismo presente. El mío coincidía con el calendario, pero él había detenido el suyo años atrás, quizá a mediados o finales de la década de los 90. El universo que lo ha rodeado desde entonces, sin tocarlo, felizmente ajenos el uno al otro, pertenece desde su posición a un tiempo cada vez más posterior.

Para mi padre, que tiene ya muchos años, así como para aquellos de sus amigos y familiares con los que comparte quinta, internet forma parte del futuro. De su propio futuro. No niegan su utilidad y es inevitable que necesiten acudir a él —directa o indirectamente— con mayor o menor frecuencia, pero es un adelanto tecnológico que no se corresponde con la etapa histórica que les ha tocado vivir, sino con la siguiente. Su invención, tanto en su juventud como en su madurez, era sencillamente impensable. Ninguno de ellos podía imaginar entonces que en su futuro, en el que ahora mismo viven, llegaría a existir algo semejante.

Y es natural. Por definición, ocurre con todo lo que aún no ha sido inventado. Tendemos a imaginar los tiempos venideros como un simple reflejo mejorado de los actuales. Si las cosas fuesen como hace treinta o cuarenta años se decía que serían, hoy viviríamos entre coches voladores y robots con delantal. Yo mismo caigo a menudo en el error de imaginar el mañana como una versión más compleja del hoy, en la que tal vez Windows no falle nunca y de vez en cuando me prepare la cena. Soy consciente, no obstante, de que antes o después algún acontecimiento provocará que los años, poco amigos de la inercia, desemboquen en una realidad actualmente insospechable. Para bien o para mal.

A finales del siglo XIX, por ejemplo, la Inglaterra victoriana imaginaba el progreso como una evolución de su presente industrial y mecánico en el que reinarían la tecnología a vapor y las máquinas de hierro y carbón. Sin embargo, cualquier parecido entre el universo steampunk y la segunda mitad del siglo XX ha sido pura coincidencia. Y como he dicho, es natural.

Rara vez el futuro, en términos tecnológicos, es una mera adaptación previsible del presente. Ser inventor, de lo contrario, no tendría mérito alguno. Por eso es utópico pretender adelantarse al progreso. Por eso predecir los avances de la ciencia —de ramas como la informática o la robótica, pero fundamentalmente de aquellas que no puedo nombrar porque ni siquiera existen aún— no solo no es fácil, sino que es prácticamente imposible. Porque nadie sabe cuál será el siguiente hito. Porque nadie puede imaginar con exactitud lo que todavía no ha sucedido. O mejor dicho, casi nadie.

Algunas personas, para asombro del mundo, han sabido ver con prodigiosa antelación qué nuevo camino insospechado terminarían abriendo los años. Han pensado lo impensable. Imaginado lo inimaginable. Es verdad que han sido muchos los que, quizá confiando en un capricho del azar o aprovechándose en su farsa del lento paso del tiempo, se han atrevido a señalar falazmente nuevos nortes. Pero el devenir del progreso ha terminado convirtiendo sus falsas promesas en fracasadas profecías y concediendo únicamente el acierto de unos pocos. Y entre ellos, acaso ocupando el puesto más destacado, se encuentra Julio Verne.

A pesar del curioso halo de esoterismo que la —en ocasiones deformante— cultura popular le ha concedido post mortem, nada había de zahorí en Verne. A muchos podrá parecerles una obviedad, pero no es infrecuente encontrarse con opiniones admiradas de sus aparentes dotes adivinatorias que a menudo se preguntan cómo es posible que predijese determinados inventos y acontecimientos científicos. La respuesta, no obstante, les suele importar un bledo.

Verne es considerado por muchos —junto con H. G. Wells— el padre de la ciencia ficción, pero en su caso, el verdadero peso de esa paternidad reside esencialmente en el primer término de tal binomio. Gracias a una completísima labor de documentación, preparación, estudio y análisis científico, unida a su portentosa imaginación y capacidad deductiva, el escritor francés era capaz de prever, haciendo uso de la lógica, el desarrollo en el tiempo de muchos de los grandes avances tecnológicos a cuyo nacimiento asistía la ciencia a mediados del siglo XIX y construir a partir de ahí una historia en la que primaba el detalle y el cuidado con el que eran expuestos sus razonamientos y descritas sus conclusiones, ya fuese bajo la forma de una nave espacial que viajaría a la Luna, el motor eléctrico que proporcionaría energía a un submarino o las hélices que coronarían el mástil de un helicóptero.

Las predicciones de Verne, por tanto, no eran sino verdaderas anticipaciones amparadas en la razón y el conocimiento, de acuerdo con el estado contemporáneo de la técnica. Ni rastro de burda adivinación, y mucho menos de simple inventiva —para nosotros, hoy en día, no es difícil verlo; para muchos de sus coetáneos no se alejaba mucho de un acto de fe—. Semejante rigurosidad, sin embargo, no era la pauta habitual en su género.

La mayoría de autores, como el propio Wells, centraban su interés en aspectos quizá más retóricos, desplazando el centro de gravedad hacia la ficción en perjuicio de la perspectiva científica. Fantasear con realidades imposibles, al fin y al cabo, es más asequible que investigar y profundizar en los avances de la ciencia y el progreso tecnológico, por muy provechosa que sea en todo caso la prosa resultante.

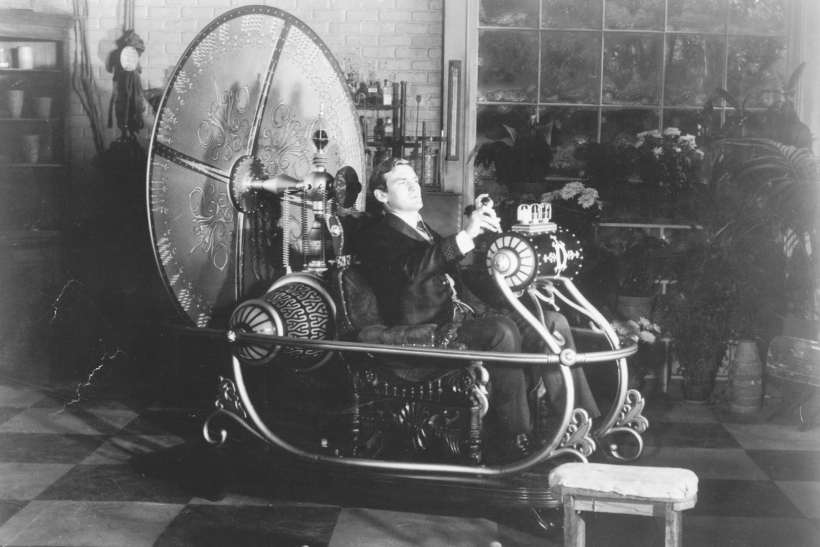

No seré yo quien niegue la profundidad de la temática habitual de la obra de de H. G. Wells ni la inteligencia de sus reflexiones en sucesivos niveles de lectura, pero el recurso a seres de otro planeta que exterminan a la especie humana a lomos de trípodes mecánicos, viajes en el tiempo en misteriosos artefactos de «bronce, ébano, marfil y cuarzo traslúcido y reluciente» y experimentos que vuelven invisibles a los hombres son ejemplos muy alejados del rigor científico que tanto obsesionaba a Julio Verne.

Él mismo opinaba sobre su joven colega:

Algunos de mis amigos me han dicho que su trabajo se parece mucho al mío, pero creo que se equivocan. Lo considero un escritor imaginativo, digno de los más grandes elogios, pero nuestros métodos son completamente diferentes. En mis novelas siempre he tratado de apoyar mis pretendidas invenciones sobre una base de hechos reales y utilizar, para su puesta en escena, métodos y materiales que no sobrepasen los límites del saber hacer y de los conocimientos técnicos contemporáneos. Por otra parte, las creaciones del señor Wells pertenecen a una edad y grado de conocimiento científico bastante lejano del presente, por no decir completamente más allá de los límites de lo posible.

En lo atinente al uso literario de la ciencia, pues, sus diferencias eran una cuestión de mesura. Donde uno era prudente, el otro era desproporcionado. Uno se ajustaba minuciosamente a la técnica, y el otro la adulteraba a su antojo. Verne recurría a la ficción como excusa para analizar el progreso tecnológico, y Wells se basaba en maravillas científicas irrealizables con la intención de abordar, a través de la ficción, el enfoque teórico de grandes dudas de corte filosófico. La comparación de ambos genios, casi obligada por la taxonomía, es en todo caso detestable, pero me ha parecido oportuno recurrir a ella por su inestimable valor ilustrativo, ya que evidencia la disciplina y seriedad del trabajo de estudio y documentación del francés, lo que explica asimismo la precisión matemática con la que elaboraba, apoyándose en su gran talento, sus célebres anticipaciones. Como se ha dicho, no eran simples vaticinios. Eran predicciones científicas nacidas del razonamiento y la preparación.

Sin embargo, sería injusto no reconocer que el azar también contribuyó en favor de Verne situándolo en el lugar adecuado en el instante histórico idóneo: el París de mediados del siglo XIX. Qué mejor ambiente para un chico de tan voraz apetito intelectual como el joven Julio que el de «la ciudad del conocimiento y la libertad».

Francia era el centro cultural del planeta en el momento en que comenzaba el mundo tal y como hoy lo conocemos. Nuestros sistemas económicos, políticos, filosóficos y científicos son herederos de las revoluciones y los profundos cambios vividos entonces. La Edad Contemporánea daba sus primeros pasos, y Julio Verne era uno de sus privilegiados testigos. No solamente gozaba de la inteligencia, formación e ingenio suficientes como para adelantarse a los avances tecnológicos de su tiempo, sino que además podía hacerlo, ya que le había tocado vivir una época en la que todo estaba por inventar y el conocimiento científico no se extendía a la vertiginosa velocidad con la que actualmente lo hace. Las bases teóricas de sus predicciones ya estaban sentadas. Le bastaba con desarrollarlas convenientemente.

Todo ello, por supuesto, no le resta mérito. Es cierto que hoy en día, aun gozando de las mismas aptitudes, su capacidad predictiva estaría objetivamente más limitada, debido tanto al avanzado estado de la tecnología, que priva a la imaginación de horizontes demasiado lejanos, como al apresuramiento con el que se empeña en evolucionar. Sin embargo, esto no implica en modo alguno que los adelantos científicos pronosticados en sus novelas estuviesen al alcance de cualquier mente ni que los aciertos de Verne fuesen cuestión de suerte. Salvo quizá —y por eso he comenzado así este artículo— la asombrosa predicción de la existencia de internet.

Para mi padre, internet es parte de un futuro absolutamente inconcebible hace apenas unas décadas. Para Julio Verne, por el contrario, en 1863 ya era una sólida posibilidad.

Lo cierto es que, a pesar de su aparente mocedad, la red de redes ya tiene sus añitos. Fue en 1969 cuando se realizó la primera conexión entre ordenadores de las universidades de UCLA y Stanford, al abrigo de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos (DARPA). Sin embargo hubieron de pasar veintiún años hasta que Tim Berners-Lee y su equipo de científicos del CERN democratizaron aquella «primitiva» red interconectada, llamada en sus inicios ARPANET, mediante la creación del servicio World Wide Web. Es justo reconocer que internet es además el envío de e-mails, la comunicación multimedia, las aplicaciones telefónicas, los videojuegos en línea y muchos otros servicios y protocolos que lo convierten en uno de los más brillantes inventos de la historia, pero sin las tres famosas uves dobles, nada habría sido lo mismo. Que tal prodigio científico hubiese sido imaginado por Julio Verne ni más ni menos que un siglo antes de su efectiva invención, es ciertamente inquietante.

Sus otras predicciones respecto al progreso de la tecnología se ajustan siempre al mismo patrón deductivo. Observando y estudiando los avances científicos que se venían produciendo en la fecunda época que le había tocado vivir y utilizando su portentosa imaginación, Verne era capaz de prever su evolución en el tiempo aplicando la lógica y extrapolando los resultados de procesos análogos, consiguiendo —los años así lo han demostrado— un altísimo porcentaje de acierto. Es así que en su novela de 1865 De la Tierra a la Luna, por ejemplo, explica aspectos correspondientes a un viaje tripulado al satélite terrestre que años más tarde coincidirían con algunos de los observados en las misiones Apolo.

Sin ir más lejos, Verne describe en estos términos el lugar de lanzamiento, ubicado en Florida: «Este sitio está situado a trescientas toesas sobre el nivel del mar, a los veintisiete grados siete minutos de latitud norte y cinco grados siete minutos de longitud oeste». Tomando el meridiano de Greenwich como referencia y convirtiendo estas medidas al sistema métrico decimal, obtenemos un punto geográfico sorprendentemente cercano a Cabo Cañaveral. Igualmente, la bala enviada a la Luna coincide en peso y altura con el cohete de la misión Apolo VIII, ambos aparatos son controlados a través de un enorme telescopio de cinco metros de diámetro situado en las montañas Rocosas y, en su regreso a la Tierra, los dos caen en el océano Pacífico, en dos puntos que distan tan solo cuatro kilómetros entre sí. El número de miembros de la tripulación en la novela de Verne es el mismo que el de la misión Apolo XI —la primera en llegar a la superficie lunar—. En el libro se habla también de viajes espaciales de carácter experimental realizados con animales, del mantenimiento nutricional a través de alimentos concentrados, de impulsores secundarios que corrigen trayectorias… Demasiadas coincidencias para ser el arriesgado vaticinio de un visionario de tres al cuarto.

Desgranar ahora todas y cada una de sus predicciones sería un esfuerzo tan inútil como inoportuno. Las bombonas de oxígeno y el motor eléctrico en Veinte mil leguas de viaje submarino, las armas de destrucción masiva en Ante la bandera, el helicóptero en Robur el conquistador, el transiberiano en Claudio Bombarnac, el láser y el control remoto en La impresionante aventura de la misión Barsac, etc. En todas ellas se puede apreciar el desarrollo en la imaginación de Julio Verne de ideas que entonces se encontraban todavía en fase embrionaria. El caso de internet, como es de suponer, no iba a ser diferente. Sería una imprudencia considerar siquiera la posibilidad de que abandonase el patrón habitual por una vez para lanzar semejante profecía al azar, habida cuenta de que estaríamos hablando de uno de los inventos más importantes de la historia y por lo tanto el riesgo en la apuesta sería elevadísimo. Lo más sensato es estimar que no abandonó su acostumbrado modus operandi porque, sencillamente, no tendría por qué haberlo hecho. Y sin embargo sigue habiendo algo tan sorprendente en esa predicción que la hace diferente de las demás.

La primera vez que se refiere a ella es en 1863, en la novela distópica París en el siglo XX. Como en muchos de sus otros libros, la trama no se construye en torno a sus invenciones, pero sin duda estas ayudan a construir el paisaje social e intelectual de la historia. En este caso, la misma se inicia el 13 de agosto de 1960 en un París tecnócrata consumido por la especialización científica y el imperio de las finanzas en detrimento de las artes y la literatura, fatalismo que llevó al editor de Verne a remitirle una terrible carta en la que, tras una crítica feroz, exclamó: «No está usted maduro para un libro así; vuelva a intentarlo dentro de veinte años». El manuscrito fue guardado en un cajón y no se publicaría hasta 1994, casi un siglo después de la muerte de su autor.

La diferencia entre la descripción en la novela de algo asombrosamente similar a internet y el resto de sus predicciones es que, a pesar de que el autor francés siempre escruta hasta la obsesión el estado de la ciencia para adelantarse así a sus avances, la realización de tales adelantos nunca precisa de siglos sino de décadas, lustros e incluso fugaces y escurridizos años. Así, cuando en 1870 se publicó Veinte mil leguas de viaje submarino, no solo existía ya la aplicación práctica de la electricidad —aunque no de forma masiva—, sino que un siglo antes Robert Fulton había presentado en el Directorio de París un prototipo de submarino llamado precisamente Nautilus. El submarino eléctrico, de hecho, fue patentado en 1884, apenas catorce años después de la predicción de Verne.

Del mismo modo, en Robur el conquistador, de 1886, el escritor describe una máquina denominada Albatros que bien podría ser considerada como un antecedente real de una aeronave propulsada por rotores horizontales. La historiografía reconoce la invención del helicóptero a Ígor Sikorski a principios del siglo XX, por lo que la antelación de Verne se puede considerar, de nuevo, dentro de lo razonable. Es cierto que el propio Sikorski reconocería años más tarde que fue la lectura de Robur el conquistador lo que le llevó a idear un artefacto similar al de la novela, y ello ha servido para que muchos atribuyan el mérito efectivo del invento al propio Julio Verne —lo cual es absurdo, porque predecir no es lo mismo que inventar y porque otros ingenieros también estaban realizando progresos paralelos en la misma línea—, pero no lo es menos que el investigador Gustave Ponton d’Amécourt, quien acuñó en 1863 la palabra «helicóptero», ya había fabricado treinta años antes una maqueta de un vehículo muy similar al Albatros propulsado por un motor a vapor. Así que tengamos la fiesta en paz.

En definitiva, en todas sus predicciones hallamos una generosa base técnica de la que partir y una materialización más o menos próxima en el tiempo. Sin embargo, la asombrosa antelación con la que pronosticó la existencia de internet, asumiendo la escasez de indicios que pudieron haberle conducido a ello, es algo verdaderamente admirable.

Como decíamos, en París en el siglo XX Verne describe una red telegráfica mundial «que cubría la superficie completa de los continentes y el fondo de los mares» y que permitía a la gente ponerse en contacto entre sí remitiéndose información que recorría toda la faz de la Tierra. A través de esa red era posible enviar a todas partes la reproducción «de cualquier escritura, autógrafo o dibujo, y firmar letras de cambio o contratos a diez mil kilómetros de distancia». También predice otros servicios de internet como los sistemas de mensajería electrónica, ya que al disponer cada casa de sus propios cables, se hacía posible la correspondencia directa con los destinatarios. Completa esta idea en un cuento publicado en 1889 en el que menciona una tecnología basada en «la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables» mediante la cual era posible mantener conversaciones en tiempo real, independientemente de lo lejos que se encontrasen los interlocutores, gracias a la recepción por ambas partes de audio e imagen. Se describen además en la novela unos artefactos muy similares a los ordenadores, señalando que «al presionar las teclas de un teclado se obtenían instantáneamente las sumas, las restas, los productos, los cocientes, las reglas de proporción, los cálculos de amortización y de intereses compuestos por períodos infinitos y a todas las cuotas posibles».

Que Verne fuese capaz de predecir la invención de complejas máquinas computadoras, teniendo en cuenta que la historiografía sitúa el punto de partida de la computación mecánica en 1852, no es más asombroso que cualquier otra de sus anticipaciones al progreso. Sin embargo, que en la segunda mitad del siglo XIX hubiese imaginado la existencia futura de una red global de telecomunicaciones capaz de transmitir información instantánea en forma de textos, sonidos e imágenes, o de operar en el mercado mediante, por ejemplo, la inscripción automática de valores de mercado «en los paneles situados al centro de las bolsas de París, Londres, Fráncfort, Ámsterdam, Turín, Viena, San Petersburgo, Constantinopla, Nueva York, Valparaíso, Calcuta, Sydney, Pekín y Nouka-hiva», es extraordinario. No solo por la enorme distancia temporal que separa la predicción y el invento, sino por lo ajeno que un sistema semejante se encontraba entonces del conocimiento científico y la exigua base tecnológica en la que podía sustentar su deducción. Morse había inventado el telégrafo tan solo veinticinco años antes, el teléfono no existiría hasta más de una década después de la publicación de la novela, las primeras comunicaciones por radio no se producirían hasta finales del siglo XIX y la televisión ni siquiera era aún un mísero espejismo.

Y aun así, Verne lo imaginó. Faltaban casi ciento treinta años para que el mundo conociese las tres uves dobles que revolucionarían la historia de la comunicación, pero su talento fue capaz de imponerse a la propia incertidumbre del desarrollo tecnológico. No era el vaticinio de un adivino ni la profecía de un fanfarrón, sino la capacidad deductiva de una persona racional. Todavía hoy, en 2013, hay personas como mi padre que se preguntan desde algún punto del pasado qué es internet. Julio Verne podría haber contestado a esa pregunta en 1863.

Pensó en los seres humanos y los pensó interconectados. Pensó en la posibilidad de enviarse información a través de cables que uniesen los puntos más extremos del planeta. Pensó en la posibilidad de enviarse textos y, por qué no, quizá predijo que alguien enviaría alguna vez un texto sobre él. Quizá predijo que alguien enviaría a algún magacín un texto sobre su capacidad de predicción. Quizá predijo, incluso, que alguien enviaría a algún magacín un texto sobre la posibilidad de que hubiese previsto el propio envío de ese texto…

O quizá no. Quién sabe. Tal vez, a estas alturas, lo más inteligente sería consultarlo con mi sabio padre.

Muy grato artículo, y muy buen analisis y comparación de Verne y Wells. No obstante, añadiría que Wells en 1938 escribió el guión de la película «Things to come» donde predijo con una veracidad absoluta la segunda guerra mundial del año siguiente, al menos por esa vez vaticinó un futuro cercano y plausible… y acertó.

Muy buen artículo.

Extraordinario artículo. Muchas gracias. Cuando hablabas de predecir el futuro, pensé en Harari, cuando dice que no se puede visionar algo que no se conoce. Al menos no a un nivel extraordinario como pensamos que resultaría. Luego me vinieron a la mente ambos: Wells & Verne. Entonces los mencionante.

Sin lugar a dudas no debe uno resistirse a los cambios, hay que dejar que llegue todo aquello nuevo que, ya forma parte de nosotros y nos mejora. Resistirse es no avanzar. Y claro, se puede leer en papel, escribir en máquinas; es incluso mejor para el desarrollo del cerebro el leer libros tangibles. No obstante, tu padre igual se pierde de otros mundos que ni idea…

«Porque nadie puede imaginar con exactitud lo que nunca ha sucedido…»